Stadtgedächtnis seit 1879

Café Spitz und Rheinbrücke

Diese Aufnahme vom 27. Februar 1889 zeigt die alte Rheinbrücke und das Kleinbasler Rheinufer. Vor genau 800 Jahren, 1225, wurde die erste und für viele Jahrhunderte einzige Brücke Basels erstmals urkundlich erwähnt; ihr genaues Baujahr ist nicht bekannt. Vor allem treibende Eisschollen fügten dem Bauwerk immer wieder Schäden zu, der hölzerne Teil der Brücke auf der Grossbasler Seite war eine ständige Baustelle. Vor 120 Jahren, 1905, ersetzte ein Neubau die alte Brücke. Die Kosten von mehr als 3 Millionen Franken trug fast vollständig die Christoph Merian Stiftung.

Interessantes Detail: Der Brücke fehlen noch die Tramgleise, denn erst sechs Jahre später, ab 1895, fuhren die Trams zwischen dem Centralbahnhof und dem alten Badischen Bahnhof durch die Stadtmitte.

Vor genau dreissig Jahren erschien der Stadtbuch-Artikel ‹In Basel Brücken schlagen›, der die Baugeschichte der Mittleren Rheinbrücke nachzeichnet.

Café Spitz und Rheinbrücke

Diese Aufnahme vom 27. Februar 1889 zeigt die alte Rheinbrücke und das Kleinbasler Rheinufer. Vor genau 800 Jahren, 1225, wurde die erste und für viele Jahrhunderte einzige Brücke Basels erstmals urkundlich erwähnt; ihr genaues Baujahr ist nicht bekannt. Vor allem treibende Eisschollen fügten dem Bauwerk immer wieder Schäden zu, der hölzerne Teil der Brücke auf der Grossbasler Seite war eine ständige Baustelle. Vor 120 Jahren, 1905, ersetzte ein Neubau die alte Brücke. Die Kosten von mehr als 3 Millionen Franken trug fast vollständig die Christoph Merian Stiftung.

Interessantes Detail: Der Brücke fehlen noch die Tramgleise, denn erst sechs Jahre später, ab 1895, fuhren die Trams zwischen dem Centralbahnhof und dem alten Badischen Bahnhof durch die Stadtmitte.

Vor genau dreissig Jahren erschien der Stadtbuch-Artikel ‹In Basel Brücken schlagen›, der die Baugeschichte der Mittleren Rheinbrücke nachzeichnet.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Varady, NEG A 4262

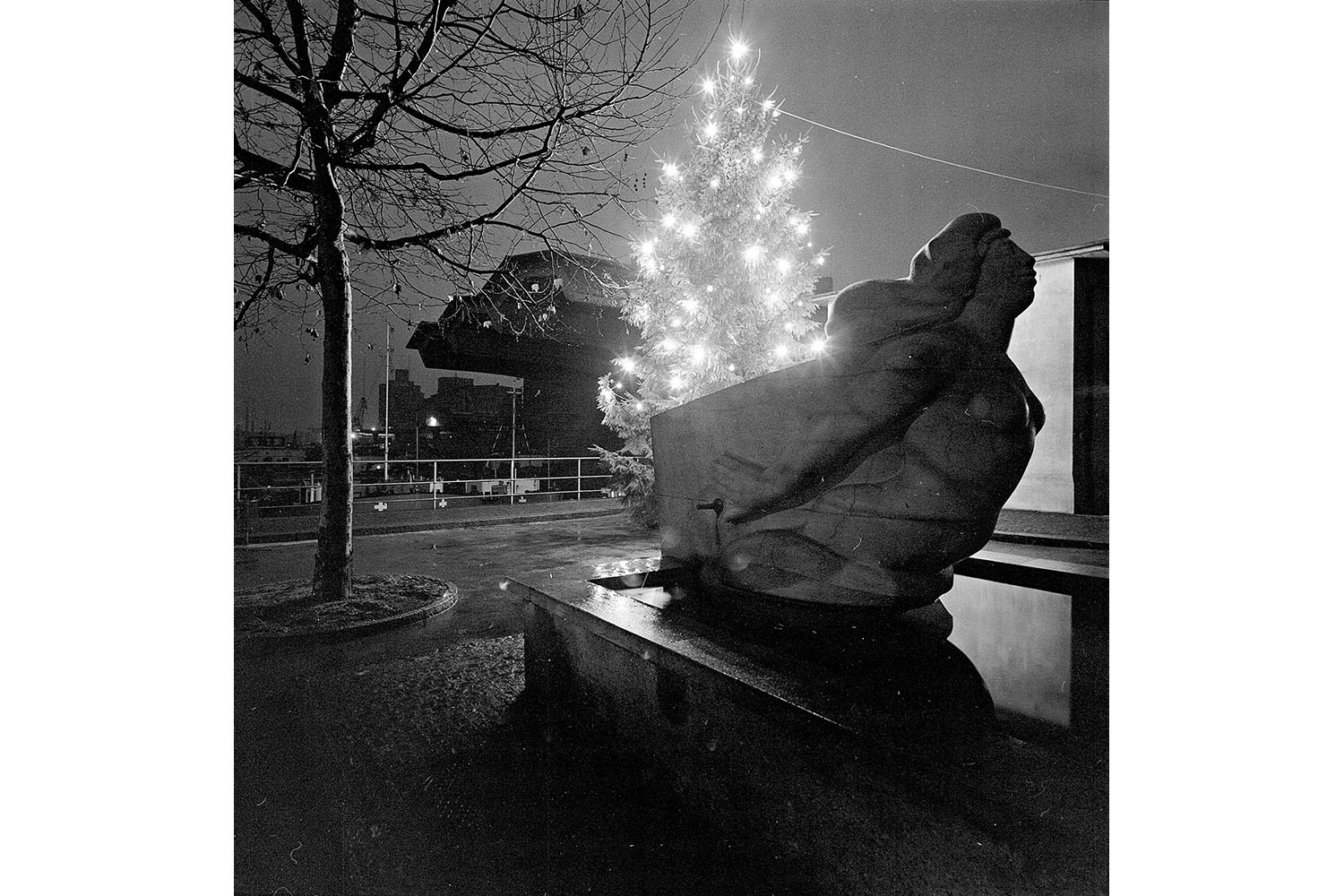

Das Felix Platter-Spital öffnet seine Türen

Am 25. und 26. Februar 1967 besuchen über 20'000 Baslerinnen und Basler das neu erbaute und seiner Bestimmung übergebene Felix Platter-Spital. Die Anfänge des Spitals reichen zurück bis ins Jahr 1890. Weil damals das Bürgerspital hoffnungslos überfüllt war, wurde ein zusätzliches Hospital mit 120 Betten an der Burgfelderstrasse in Betrieb genommen. 1956 wurde aus diesem Hilfsspital das Felix Platter-Spital. Bald darauf begannen die Planungsarbeiten für den Neubau und die zwei Personalhäuser durch die Architekten Fritz Rickenbacher und Walter Baumann. Am 24. Februar 1967 fand die Einweihung des Neubaus statt, der 37,7 Millionen Franken gekostet hatte, dem ein zweitägiges Fest für die Bevölkerung folgte. (Bildquelle: Archiv Universitäre Altersmedizin Felix Platter)

Die Baugenossenschaft wohnen&mehr hat das ehemalige Spitalgebäude für Wohnzwecke umgenutzt. Auf dem Westfeld, wie das Areal heute heisst, sind 130 Wohnungen im Spitalbau und daneben 315 Wohnungen in Neubauten entstanden. Derzeit läuft die zweite Bauetappe, während der zusätzliche 66 Wohnungen sowie weitere Gewerberäume entstehen.

Der namensgebende Basler Arzt Felix Platter (1536–1614) steht mehrfach im Mittelpunkt längerer Stadtbuch-Beiträge. Der interessanteste darunter dürfte Josef Antons Häfligers Artikel über Platters Hausapotheke sein, von der Überreste im Naturhistorischen Museum Basel erhalten geblieben sind.

Bildquelle: Archiv Universitäre Altersmedizin Felix Platter

Fasnacht in Basel vor 40 Jahren im Jahr 1985

«Die vom Wetterglück begünstigte Basler Fasnacht wird mit dem traditionellen Morgenstreich eröffnet. Sie steht im Blick auf das Comité-Jubiläum unter dem Motto «75 Johr am Stägge». Beim Fasnacht-Comité haben sich insgesamt 459 Cliquen, Musiken, Wagen und Gruppen angemeldet» (Basler Chronik, 25. Februar 1985).

Baseldeutsch-Papst Dr. Rudolf Suter beleuchtete für das Stadtbuch 1985 Besonderheiten der Fasnacht 1985; von hier stammt auch die Fotografie.

Bildquelle: Basler Stadtbuch 1985

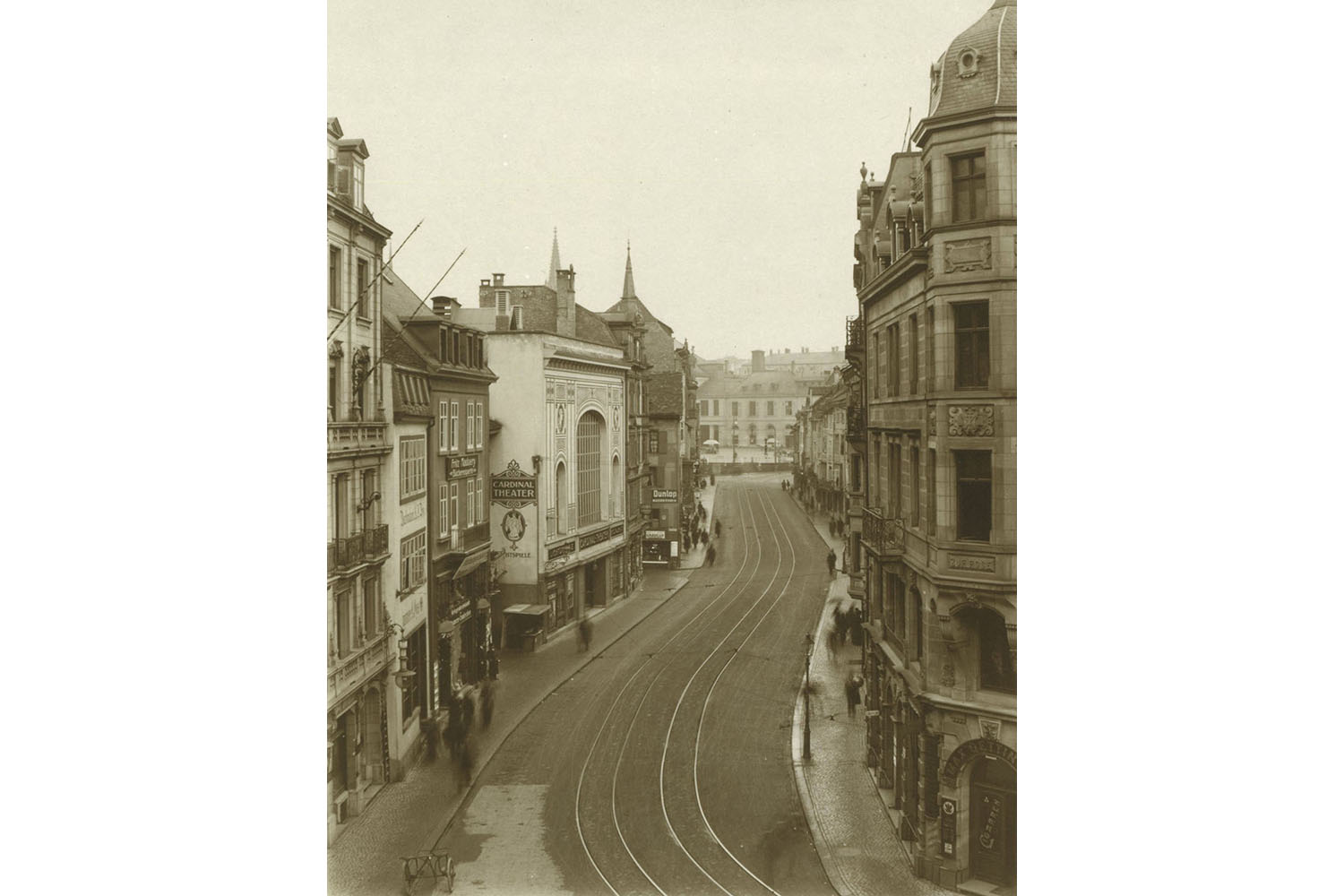

General Guisan fährt vor

General Guisan besuchte Basel am 24. Februar 1940: «Die Sammlung für die Nationalspende und das Rote Kreuz wird in Basel eröffnet durch einen patriotischen Akt abends 5 Uhr auf dem Marktplatz, an dem Regierungsrat Ludwig und General Guisan vor rund 30'000 Personen Ansprachen halten, mit einem Zapfenstreich und einem Ständchen einer Trommler- und Pfeifergruppe zu Ehren des Generals und einem Militärkonzert in der Mustermesse.» (Basler Chronik)

Bereits zwei Wochen zuvor hatte Henri Guisan (1874–1960) die Stadt am Rheinknie besucht. Er verfolgte das Eishockey-Länderspiel zwischen der Schweiz und Ungarn. Zu seinem 150. Geburtstag im vergangenen Jahr erschienen zahlreiche Beiträge über den Oberbefehlshaber der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg.

Nach der Kriegsmobilmachung beschloss die Stiftung Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien (SNS), alle verfügbaren Mittel für die mobilisierten Wehrmänner einzusetzen. Die 1940 durchgeführte Sammlung zugunsten der Nationalspende und des Roten Kreuzes erbrachte rund zehn Millionen Franken.

Markus Fürstenberger beschreibt im Basler Stadtbuch von 1962 ausführlich die Beziehung von General Guisan zur Stadt Basel.

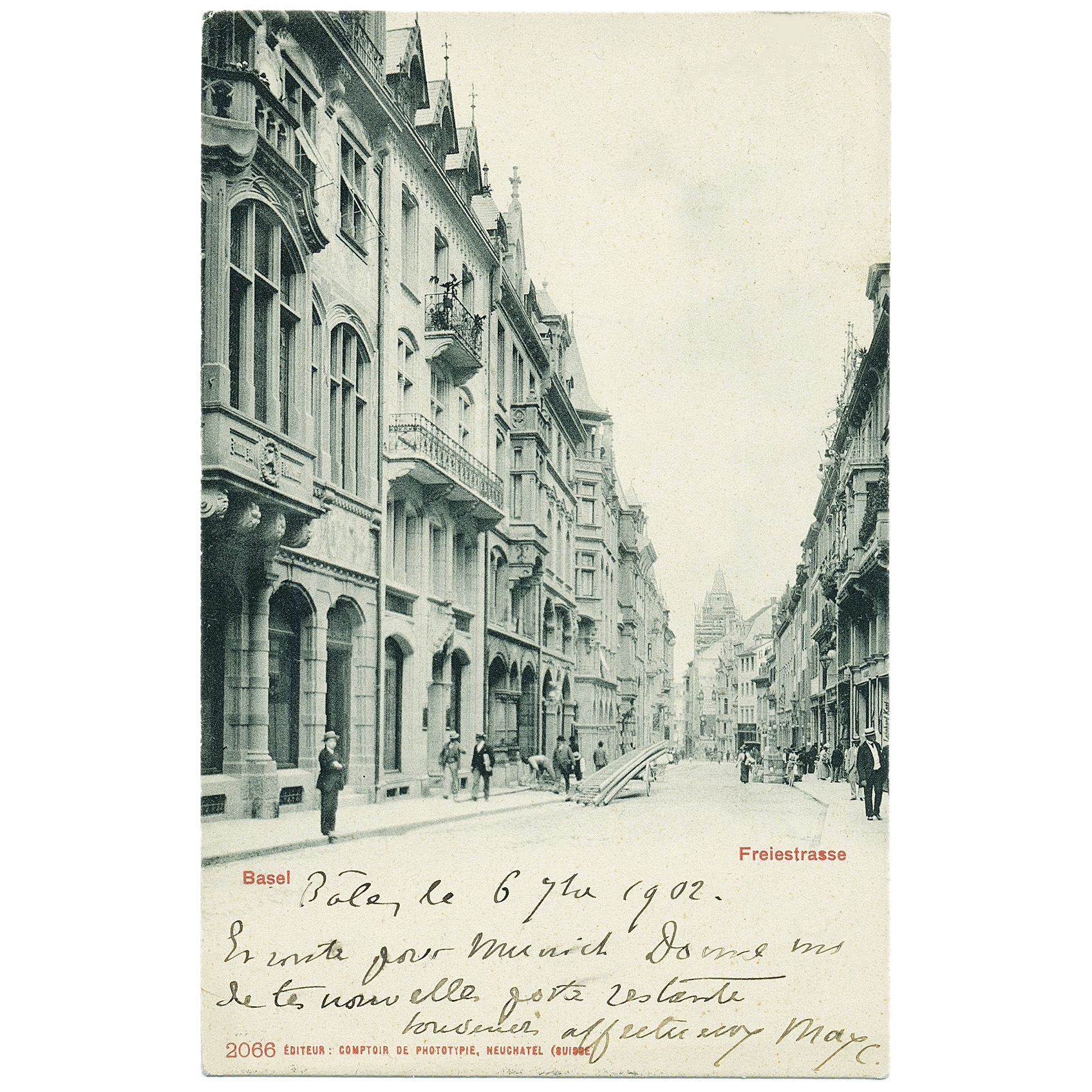

Das Foto zeigt Anfahrt durch die Freie Strasse zum Marktplatz (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto Hoffmann, BSL 1045i 12-2 1).

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto Hoffmann, BSL 1045i 12-2 1

Ein Gleis, nicht zwei

Am 23. Februar 1899 lehnt der Grosse Rat den Bau eines zweiten Tramgleises für die Linie 3 zwischen Burgfelderplatz und Schulstrasse Birsfelden ab. «Nicht eingetreten wird auf ein zweites Strassenbahngeleise in der Missionsstrasse» meldet die Basler Chronik kurz und knapp aus dem Rathaus. Das Foto aus dieser Zeit zeigt die eingleisige Strecke des 3er-Trams in der Spalenvorstadt, die als dritte Strecke der Basler Strassen-Bahnen (heute BVB) ab 10. Mai 1897 bedient wurde. Bis zum Ausbau zur Doppelspurstrecke mussten sich die Baslerinnen und Basler noch gedulden, er erfolgte erst im Herbst des Jahres 1908.

Wegen der 8-prozentigen Steigung am Kohlenberg verkehrten auf der Linie 3 besonders leistungsstarke Triebfahrzeuge, die sogenannten «Birsfelderwagen» mit je zwei 22-PS-Motoren.

Über die Anfänge des elektrifizierten Tramverkehrs in Basel im Jahr 1895 berichtete das Stadtbuch genau ein Jahrhundert später, in seiner Ausgabe von 1995.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 2-101-4

Furchtloser Fackelzug

Heute vor 436 Jahren: «Am 22. Februar 1589 rückt ein fideles Fasnachtszüglein zum ‹Morgestraich› aus: Zwei Fackelträger erhellen die Finsternis der Nacht, ihnen folgen ‹Guggenmusiker›, Bischof, König, Landsknecht und Hofnarr. Erstaunlich ist der Auftritt der Fackelträger, hat der Rat doch immer wieder mit Nachdruck erklärt, ‹dass zu ewigen Zyten uf die Fasnacht nymand soll mit Vackeln louffen, weil solichs grossen Schaden bringen möchte›. (Eugen A. Meier) Die Federzeichnung stammt von Niklaus von Riedt.

Baseldeutsch-Papst Dr. Rudolf Suter verfasste für das Stadtbuch 1979 einen lesenswerten Beitrag unter dem Titel ‹Streiflichter auf ein Jahrhundert Fasnacht›.

Im gleichen Jahr 1589, in dem die Zeichnung entstand, gründete man übrigens mit dem Gymnasium am Münsterplatz die erste höhere Schule von Basel – nach dem Collège Calvin in Genf das zweitälteste Gymnasium der Schweiz.

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 378

Im Herbst 1929 öffnete die Markthalle beim Französischen Bahnhof die Pforten zu ihrer gigantischen Kuppelhalle. Mit einer Ausstellung von Gartenprodukten begann eine Geschichte, die sich bis heute fortsetzt. Derzeit finden in der Markthalle die Schweizer Weintage statt. Zwischen 15 und 21 Uhr kann man heute Freitag feine Tropfen von 25 Winzerinnen und Winzern aus dem ganzen Land degustieren – eine Tour de Suisse durch die helvetischen Rebberge.

Das historische Foto auf der Ansichtskarte zeigt die Markthalle unmittelbar vor ihrer Eröffnung. Man erkennt noch die Handwerker, welche die letzten Arbeiten an der Fassade beenden.

Die Markthalle gehört zum bedeutenden baukulturellen Erbe des 20. Jahrhunderts. Über den Umgang mit Basler Bauten aus dieser Epoche berichtete das Stadtbuch im Jahr 2006.

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Der erste Badische Bahnhof

Heute vor 170 Jahren, am 20. Februar 1855, nahm der erste Badische Bahnhof seinen Betrieb am heutigen Kleinbasler Riehenring auf – zuerst noch mit einem provisorischen Gebäude: «Am 20. Februar 1855 wurde der noch unfertige Bahnhof, dessen Aufnahmegebäude erst notdürftig hergestellt war, unter großen Feierlichkeiten eröffnet. Schweizerische und badische Fahnen erhöhten den festlichen Rahmen. Die Sechspfünderkanonen der Basler Artillerie waren in Tätigkeit getreten, und nachmittags fuhr man bei ungewöhnlich hohem Schnee im bekränzten Zuge nach dem nahen Haltingen, wo beim Festmahle als Vertreter des Prinzregenten Friedrich Staatsminister Ludwig Freiherr von Rüdt auf die Schweiz, und Bürgermeister Felix Sarasin auf den Prinzregenten, nachmaligen Grossherzog Friedrich, toasteten.»

Das Provisorium wurde bis 1862 durch den hier zusehenden definitiven Bau mit seinem markanten Uhrturm abgelöst. Die Aufnahme von Jakob Höflinger (1819–1892) zeigt den Badischen Bahnhof im Jahr 1868. Höflinger war einer der Basler Fotopioniere und Gründer einer ganzen Fotografen-Dynastie, die fast anderthalb Jahrhunderte bis 1991 tätig war. Der zweite Badische Bahnhof wurde 1913 eröffnet, die Gebäude des ersten mussten 1923 den Neubauten der erweiterten Mustermesse weichen. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Höflinger, AL 45, 8-71-3)

Das Zitat oben stammt von Albert Kuntzenmüller, der für das Jahrbuch 1952 den historischen Rückblick ‹Basel und der Badische Bahnhof› verfasste.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Höflinger, AL 45, 8-71-3

Der kürzeste Umzug des Jahres 1938

Vom Blumenrain in die Spiegelgasse – das ist wahrlich nur ein Katzensprung. Als die Basler Kantonalbank am 19. Februar 1938 in ihren Neubau wechselte, war der Weg zwar kurz, doch der Aufwand gross. Mit tatkräftiger Unterstützung des Basler Traditionsunternehmen Settelen gelang der Wechsel vom Bankgebäude an der Schifflände (rechts) in das moderne neue Bankhaus an der Spiegelgasse (links). (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotoarchiv Wolf, NEG 6088)

Begonnen hatte die Geschichte der BKB am 2. Oktober 1899 in einem Hinterzimmer des Gasthofs zur Krone, Ecke Kronengasse/Schifflände. 1903 war der hier rechts im Bild zu sehende Neubau neben dem Hotel Drei Könige fertig, diente der Bank aber nur 35 Jahre, bevor sie an ihren heutigen Standort in der Spiegelgasse wechselte. Das erste Bankgebäude nutzte für einige Jahre der Verkehrsverein, bevor sich das Drei Könige diesen Nachbar als Erweiterung «einverleibte». Aktuell wird der Kopfbau umfassend saniert und soll noch vor dem Sommer wiedereröffnet werden.

Über ‹75 Jahre Basler Kantonalbank› berichtete das Stadtbuch 1974.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotoarchiv Wolf, NEG 6088

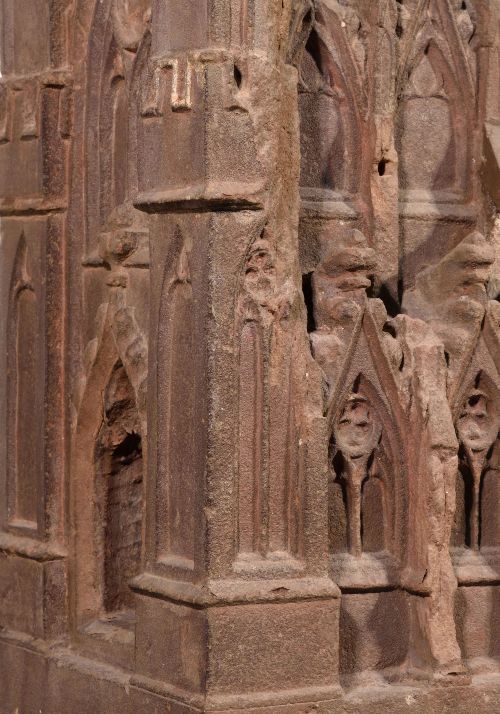

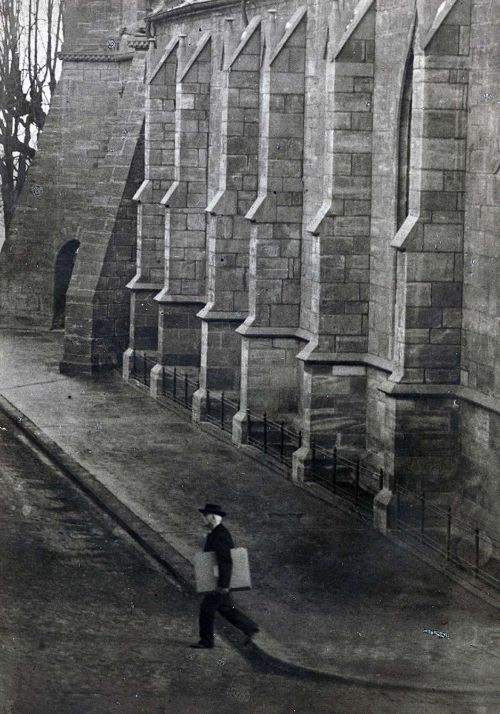

Aufstieg auf den Elisabethenturm!

Vor 30 Jahren vermerkte die Basler Chronik für den 18. Februar: «Ab heute kann an jedem Samstag der Turm der Elisabethenkirche über 228 Sandsteinstufen erstiegen und so ein neues Stadtpanorama genossen werden.» Das von Christoph Merian und Margaretha Merian-Burckhardt gestiftete Gotteshaus wurde von 1857 bis 1864 nach Plänen von Ferdinand Stadler erbaut. Christoph Merian finanzierte den Bau mit der Absicht, ein «Mahnmal gegen den Ungeist der Zeit», also gegen die Entchristlichung von Staat und Gesellschaft, zu errichten. Am 6. Juni 1864 fand der Einweihungsgottesdienst statt, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch die Chorfenster fehlten. 1866 übergab die Witwe Margaretha Merian die fertige Kirche der Basler Kirchen- und Schulkommission.

Der 72 Meter hohe Turm der Elisabethenkirche wird derzeit umfassend saniert. Martin Schaffner hat das Team der Münsterbauhütte im Sommer 2024 auf dem schwindelerregenden Turm der Elisabethenkirche besucht und die eindrücklichen Sanierungsarbeiten filmisch dokumentiert.

Bereits von 1990 bis 1994 erfolgte eine umfassende Restaurierung. Aus diesem Anlass erschienen gleich vier lesenswerte Stadtbuch-Artikel, die online verfügbar sind:

• Über die von Markus Kutter provozierte Debatte zum Abriss der Kirche.

• Über die denkmalpflegerische Restaurierung der Kirche 1994.

• Über die wertvollen Glasmalereien hier und hier.

Das Foto zeigt die Elisabethenkirche nach 1864. Davor sieht man die ebenfalls von den Merians ermöglichte Kleinkinderschule (1857–1859 erbaut, 1975 für den Neubau des Stadttheaters abgerissen), im Hintergrund ist der Martinsturm des Münsters zu erkennen. (Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 2-64).

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 2-64

«Morgestraich: Vorwärts, Marsch!» vor 50 Jahren

«Die während drei Tagen alles beherrschende Fasnacht findet ihren gewohnten Auftakt mit dem Morgenstreich. Bei vorwiegend günstigem Wetter kommen an den Nachmittagen die Sujets vorzüglich zur Geltung: das Jahr der Frau, das Radio-Jubiläum, die Globus-Eröffnung, das neue Bier in der Rheingasse, die Fitness-Welle, der EHC Basel oder etwa die Nachwuchswerbung der Polizei gehören zu den am häufigsten anzutreffenden.» (Basler Chronik, 17. Februar 1975)

Alle Bilder vom Morgestraich der Fasnacht 1975: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotograf: Peter Moeschlin (BSL 1022 KT 2699, BSL 1022 KT 2706, BSL 1022 KT 2699)

Alle Stadtbuch-Ausgaben von 1968 bis 2004 enthalten einen zusammenfassenden Bericht über die jüngste Fasnacht. 2022 veröffentlichte das Basler Stadtbuch ein umfangreiches Dossier zum ‹Welterbe Basler Fasnacht› mit Beiträgen von Alain Grimm und Peter Habicht.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotograf: Peter Moeschlin, BSL 1022 KT 2699

Start fürs «Rhybeli»

Am 16. Februar 1895, heute vor 130 Jahren, beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat die Erteilung eines Kredits von Fr. 30’000 zur Errichtung einer Badeanstalt am Rhein zu St. Johann «nach dem wohlbewährten System der Schwimmschule». Unterstützt von einer aus der Bevölkerung gebildeten «Kommission des Volksbades für die untern Quartiere», wird im Frühling 1897 die «Rheinbadanstalt zwischen der Johanniterbrücke und dem sogenannten Entenloch vom Staat erstellt». Am 6. Juni des gleichen Jahres können die Badefreudigen das Rhybadhysli Santihans in Besitz nehmen. Das Bild entstand kurz vor 1900, nah beim Rheinbad die Johanniterbrücke, im Hintergrund die alte Rheinbrücke und die Wettsteinbrücke. Die anderen drei Badhäuser befanden sich unterhalb der Pfalz (getrennt für Männer – ab 1831 – und Frauen – ab 1847 –, beide 1961 abgerissen) und in der Breite (ab 1898). Die Schwimmschulen am Münsterhügel wurden auf Veranlassung der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige GGG erbaut.

Das Stadtbuch verewigte die beiden Münster-Rhybadhysli 1962 im Artikel ‹Erinnerungen an die Schwimmschule›. Über das Breite-Badhaus berichtete das Stadtbuch 1994 u.a. mit schönen Bildern.

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Mercedes-Parade der Taxizentrale

Vor 70 Jahren, am 15. Februar 1955, erhielt Basel die erste Taxibestellzentrale der Schweiz: «Eröffnung einer Taxi-Zentrale, womit die verschiedenen Taxi-Grossunternehmen zu einer Betriebseinheit mit drei Taxitypen und einheitlichen Tarifen verbunden werden» (Basler Chronik, 15. Februar 1955).

Die Inbetriebnahme der Telefonzentrale wurde zum Anlass genommen, der Bevölkerung nicht nur die neue Taxizentrale, sondern auch einen teilweise neuen Fahrzeugpark vorzustellen. Das «Veyeli», das zum bisherigen Tarif angeboten wurde, war nun der bequeme, fünfsitzige, violett/schwarz lackierte Mercedes 180 D. Vierzig Automobile wurden bei Mercedes bestellt. Im Gegenzug verpflichtete sich Mercedes-Benz, in den nächsten zwei Jahren keine derartigen Fahrzeuge an direkte Konkurrenten zu liefern. Der Grossauftrag wurde im Rahmen einer Parade vor der Mustermesse der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Foto vom 15. Februar 1955 stammt aus dem Archiv der Basler Traditionsfirma Settelen. Wer mehr über die Geschichte des heute noch aktiven Unternehmens erfahren möchte, kann den 1983 zum 100-Jahr-Jubiläum erschienenen Stadtbuch-Artikel von Balthasar Settelen lesen.

Bildquelle: Settelen AG Basel

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 377

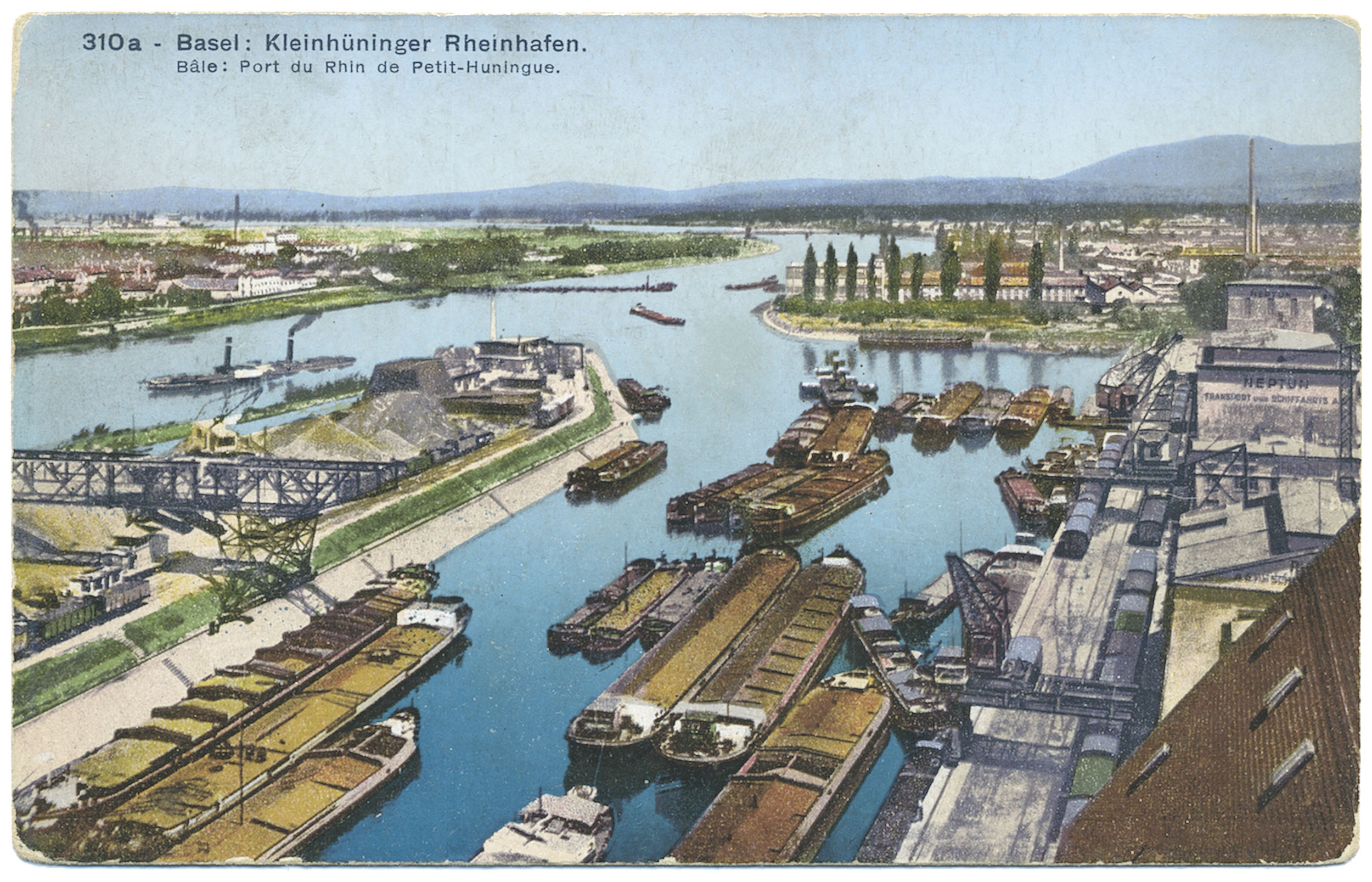

So präsentierte sich das erste Basler Hafenbecken in Kleinhüningen um das Jahr 1925. Der rege Frachtschiffverkehr belegt eindrücklich, dass der Hafen bereits damals, nur kurze Zeit nach seiner Eröffnung 1921, zur einer wichtigen Schweizer Warendrehscheibe geworden war.

Der Fotograf machte seine Aufnahme von der 50 Meter über dem Boden liegenden Dachterrasse des 1923 erbauten Bernoulli-Silos. Rechts im Hintergrund sieht man das Weiler Rheinufer mit den Pappeln, allerdings fehlt noch das markante ‹Glashaus› der Basler Textilfärberei Schetty, das erst 1928 hinzukam. Am Horizont zeichnen sich die Höhenzüge von Schwarzwald und Vogesen ab.

Historisches Detail: Am 14. Februar 1956, heute vor 69 Jahren, fror der Rhein auch im Hafen zu. Der Februar 1956 war der kälteste seit Messbeginn 1755, die Temperaturen lagen fast den ganzen Monat bei -15 bis -20 Grad. Die Rheinschifffahrt wurde am 13. Februar eingestellt, erst am Schalttag, dem 29. Februar, konnten die bis dahin festsitzenden 90 Schiffe wieder auslaufen.

‹Wie die Waren strömen› erklärte das Stadtbuch 2013 und beantwortet dabei die Frage «Was kommt und geht hier auf welchen Wegen und in welchen Mengen?».

Bildquelle: Archiv Basler Stadtbuch

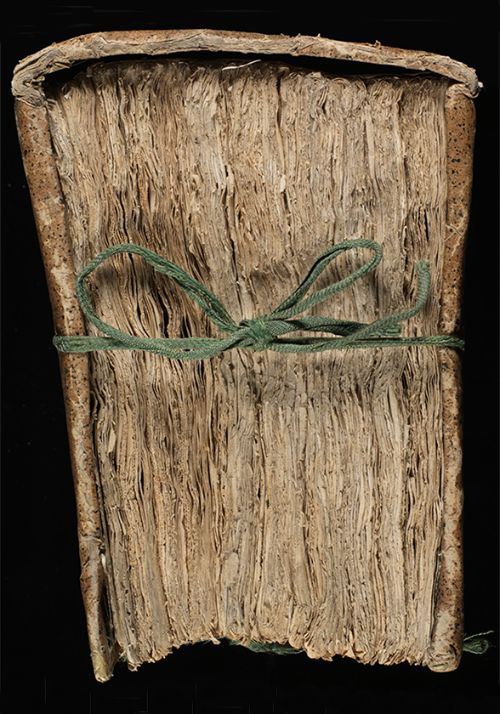

Freiheiten für die Nonnen des Steinenklosters

Im mittelalterlichen Basel lebten zahlreiche religiöse Frauen. Sie verteilten sich auf vier Klöster und über 20 Beginenhäuser. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1230 zurück, als Papst Gregor IX. das Kloster der Reuerinnen von St. Maria Magdalena in Basel (Steinenkloster) «vor der Statt Ringmuren» unter seinen apostolischen Schutz stellte und dessen Besitz bestätigte. Vor genau einem halben Jahrtausend, am 13. Februar 1525, gewährte der Grosse Rat den Nonnen gewisse Freiheiten: Den Konventschwestern ist inskünftig erlaubt, mit ihren Eltern und Geschwistern frei und ungehindert zu reden, das alte und das neue Testament zu lesen, sowie auch an Feiertagen Fleisch und Eier zu essen, weil das Verbot sich gegen die weibliche Natur richtet. Auch ist es den Nonnen unbenommen, das Kloster zu verlassen, falls sie sich zu ehrlichen Freunden begeben wollen.»

Die Reformation setzte dem blühenden Klosterleben auf den Steinen ein jähes Ende. Am 26. September 1525 verliessen ein Dutzend Nonnen das Kloster unter Mitnahme ihrer Habe. Als um 1555 die letzte Nonne des Steinenklosters starb, diente das Kloster nur noch weltlichen Zwecken. Die einst prachtvoll ausgestatteten Kirchenräume wurden als Weinkeller vermietet oder als Magazin und Lager für Messbuden genutzt. 1667 wurde für kurze Zeit ein Zucht- und Waisenhaus eingerichtet, später befanden sich hier bis 1856 die Schlafräume der Standestruppe. Während des Neubaus der Universität am Rheinsprung in den Jahren 1859/60 beherbergte das ehemalige Langhaus die Vorlesungssäle und das Pädagogium und schliesslich bis zum Abbruch 1869 eine Mädchenschule.

Im Bild: Kloster Maria Magdalena in der Steinen, vor 1921. Das Langhaus wurde später verschiedenen Nutzungen zugeführt. (Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: B. Wolf, NEG A 1175)

Wissenswertes über die religiöse Frauengemeinschaft der Beginen findet sich im Stadtbuch 1990.

Die Entwicklung des Klosters St. Maria Magdalena an der Steinen bis zum Steinenschulhaus zeichnet Hans Bühler im Stadtbuch 1971 nach.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: B. Wolf, NEG A 1175

Dreiländereck-Dauerthema Einfuhrzoll!

Am 12. Februar 1892 hält die Chronik des Basler Jahrbuchs fest: «Vom heutigen Tag an werden die aus dem benachbarten Deutschland auf den Basler Markt gebrachten Gemüse und sonstige ähnliche Lebensmittel, nicht zur Freude unsrer Hausfrauen, mit einem Einfuhrzoll von 2 Fr. per Kilozentner besteuert.» Das Foto zeigt den Marktplatz und das Rathaus in der Zeit um 1892 bis 1898. Die Marktfrauen, die ihre Waren auf dem Marktplatz und auf dem Barfüsserplatz feilboten, kamen vor allem aus Südbaden und aus dem damals zu Deutschland gehörenden Elsass. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Varady & Cie., NEG A 1558)

Im Januar 2022 musste der damalige Basler Regierungspräsident und heutige Bundesrat Beat Jans in Bern bei Finanzminister Ueli Maurer gegen eine beabsichtigte neue Zollrichtlinie intervenieren, um den zollfreien Handel im Dreiländereck weiterhin zu ermöglichen. Ein knappes Jahr später war klar, dass die umstrittene Neuregelung doch nicht umgesetzt wird.

Das Stadtbuch 2010 berichtete in einem kurzen Beitrag über die Elsässerin Nicole Boulay, die vierzig Jahre auf dem Basler Markt Gemüse aus dem eigenen Garten verkauft hat.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Varady & Cie., NEG A 1558

Umzug des Gasthofs «zum goldenen Sternen»

Der Gasthof zum Goldenen Sternen gilt als das älteste Gasthaus Basels. Er wurde 1412 erstmals urkundlich erwähnt, könnte aber schon früher als Gasthaus gedient haben. Belegt ist, dass der «swartze Sternen» das Tavernenrecht besass. Dieses gab dem Wirt das Recht, drei Sorten Wein auszuschenken und «das Mahl zu geben». Wohl um 1800 erhielt es den schmückenden Zusatz «golden».

Im Zuge der Erweiterung der Äusseren Aeschenvorstadt wurden 1964 das alte Gasthaus zum goldenen Sternen und die angrenzenden Gebäude abgerissen. Zum Abschied wurde die ganze Abbruchfront noch einmal bekränzt und beflaggt. Die Rumpelclique zog mit all ihren Requisiten in ihr neues Stammlokal und dann wieder zurück zum Abschiedsfest im Goldenen Sternen. Bei den Abbrucharbeiten kamen hinter der spätgotischen Fassade überraschend noch ältere, wertvolle Wand- und Deckenmalereien auf Putz, barock bemalte Holzbalkendecken und eine mit Sternen eingelegte Kassettendecke zum Vorschein.

Alle erhaltenswerten Gebäudeteile des Goldenen Sternen wurden in der Folge sorgfältig ausgebaut, denkmalpflegerisch konserviert und nummeriert eingelagert. 1973/74 wurde der Sternen im Dalbeloch an der Stelle wieder aufgebaut, wo von 1859 bis 1967 das Restaurant Letzistube stand. Die Basler Chronik hält vor einem halben Jahrhundert fest: «Der im Gefolge der Volksabstimmung von 1954 über die Verbreiterung der Aeschenvorstadt abgebrochene und in seinen wesentlichen Bestandteilen konservierte ‹Goldene Sternen› als ältestes Gastbaus der Schweiz ist in rekonstruierter Form im St. Alban-Tal wieder erstanden.» (Basler Chronik, 11. Februar 1975)

1979 erwarb die Christoph Merian Stiftung die Liegenschaft am St. Alban-Rheinweg für 2,75 Millionen Franken. Die Stiftung verkaufte sie 2008 an den Pächter Johannes Tschopp und die Berest-Gruppe.

Mehr über den Sternen und seine Geschichte erfahren Sie im Stadtbuch-Beitrag «Die Aeschenvorstadt und der Gasthof zum Goldenen Sternen» von Hans Bühler aus dem Jahr 1967.

Im Bild: Gasthof zum goldenen Sternen im Jahr 1964 an der Aeschenvorstadt 44 (Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-2439 1)

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-2439 1

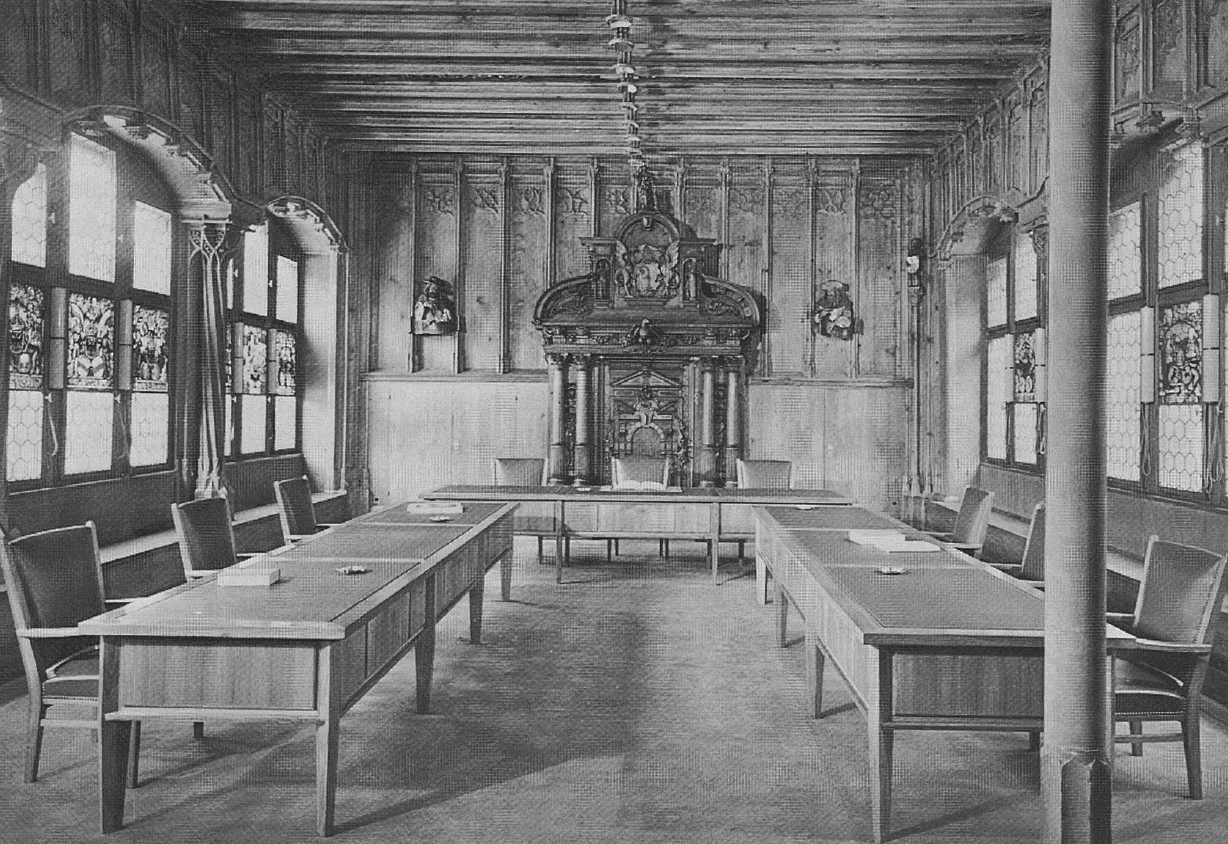

Gründung des Schreinermeistervereins

Vor 140 Jahren, am 10. Februar 1885, gründeten 17 Aktivmitglieder im Restaurant Krone an der Schifflände den Schreinermeisterverein Basel, den Vorläufer des heutigen Schreinermeisterverbandes Basel-Stadt. Den Gründern der Berufsorganisation ging es in erster Linie um die Erhaltung ihres Berufsstandes und um die gemeinsame Wahrung ihrer wirtschaftlichen Positionen und Interessen.

Nachdem der Schreinermeisterverein Basel von 1885 in den Wirren des Ersten Weltkrieges untergegangen war, schlossen sich die Schreiner als Nachfolgeorganisation am 2. März 1918 unter dem neuen Namen Schreinermeister-Verband Basel als Genossenschaft zusammen. Dieser Organisation war jedoch keine lange Lebensdauer beschieden. Bereits am 6. März 1923 wurde der Schreinermeister-Verein Basel gegründet. Heute firmiert der Verband unter dem Namen Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten Sektion Basel-Stadt.

Das Stadtbuch 1985 befasste sich mit der damals 100-jährigen Geschichte des Schreinermeisterverbandes.

Im Bild: Anlässlich der 450-Jahr-Feier des Eintritts Basels in die Eidgenossenschaft wurde 1951 der renovierungsbedürftige Regierungsratssaal als Geschenk des organisierten Basler Gewerbes in seiner ursprünglichen spätgotischen Form wiederhergestellt. Mit der Herstellung des Mobiliars schuf das Basler Schreinergewerbe ein Dokument seines Könnens und seiner Leistungsfähigkeit. Abbildung: Basler Stadtbuch 1985.

Bildquelle: Basler Stadtbuch 1985

Schweizer Niederlage in Rom

Am 9. Februar 1930 trafen die Fussballnationalmannschaften Italiens und der Schweiz im Stadio Nazionale del PNF in Rom vor 50‘000 Zuschauern (vielleicht waren es auch nur 30‘000) im Rahmen eines Freundschaftspiels aufeinander. Das Spiel endete 4:2. Poretti brachte die Schweiz in der 17. und 19. Minute mit zwei Toren in Führung. Bis zur Pause erzielten die Italiener vier Tore. Zwei davon schoss der erst 19-jährige Giuseppe Meazza bei seinem Debüt in der italienischen Nationalmannschaft, was ihm in der Folge einen Stammplatz im Kader einbrachte. 1979 wurde das umgebaute San-Siro-Stadion in Mailand zu Ehren Meazzas in Giuseppe-Meazza-Stadion umbenannt. Ebenfalls gegen die Schweiz debütierte am 9. Februar 1930 auch Giovanni Ferrari. Zusammen mit Meazza wurde er 1934 und 1938 Weltmeister.

Tolle, aber ziemlich unscharfe Filmaufnahmen vom Spiel gibt es hier.

Zum Thema Fussball: «Zum Gedenken an ‹Mister Wembley› Gotti Dienst» im Stadtbuch 1998.

Im Bild: Fussball-Länderspiel Italien-Schweiz, Spieler vor dem Tor im Stadio Nazionale del PNF in Rom (Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Lothar Jeck, BSL 1060b 2/676)

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Lothar Jeck, BSL 1060b 2/676

Ein Stück Basler Industriegeschichte

Vor 90 Jahren, am 8. Februar 1935, wurde in Basel die BMW Blechemballagen- und Metallwarenfabrik gegründet. In den ersten Monaten nach der Gründung wurden in einer kleinen Werkstatt am Klaragraben Blechemballagen einfachster Art hergestellt. Der Personalbestand betrug 3 Mann. Bereits ein Jahr später wurde der Firmensitz nach Muttenz auf das Schänzli verlegt. Die Firma spezialisierte sich auf die Herstellung von Metallverpackungen, in denen die chemische Industrie, die Lebensmittelindustrie sowie Lack- und Farbenfabriken ihre Produkte verkauften. Innerhalb von zwanzig Jahren wuchs die Belegschaft von einem Drei-Mann-Betrieb auf über 300 Beschäftigte an.

Eine kleine Geschichte von Fusionen und Übernahmen: Die BMW Blechemballagen und Metallwarenfarbik AG fusionierte 1971 mit der Vogel AG zur BMW-Vogel AG. Diese wurde 1995 vom französischen Metallverpackungskonzern Carnaud Metalbox übernommen. Diese wiederum wurde ein Jahr später von Crown, Cork and Seal geschluckt. 2015 übernahm das deutsche Unternehmen Huber Packaging die Crown-Werke für chemisch-technische Weissblechverpackungen in der Schweiz. Seit einigen Jahren gehört die HUBER Packaging Group zur weltweit tätigen Envases Group und ist dort Teil der Envases Europe A/S mit Sitz in Dänemark.

Hans Schäppi formulierte im Stadtbuch 1995 Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Basel.

Im Bild: BMW Blechemballagen- und Metallwarenfabrik in Muttenz. Fotos: A. Gruny

Bildquelle: BMW Blechemballagen- und Metallwarenfabrik in Muttenz. Fotos: A. Gruny

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 376

Brücken schlagen in Basel! Vorgestern hat der neue Grossratspräsident Balz Herter in seiner ersten Rede im neuen Amt auf die verbindende Kraft der Brücken hingewiesen.

Unsere heutige Ansichtskarte, gedruckt und versendet vor genau einhundert Jahren, zeigt die zweitälteste Basler Brücke, die Wettsteinbrücke. «Am Samstag, 7. Juni 1879, wurde die neue Brücke (die zweite in Basel) feierlich dem Verkehr übergeben. Eine riesige Volksschar umgab Regierungspräsident Rudolf Falkner zur Festrede und spendete begeistert Beifall. Und dann ergoss sich unter Kanonendonner und Marschmusik eine gewaltige Menschenmenge über die Brücke. Des Abends erstrahlte das grossartige Bauwerk im Lichte von 54 Laternen, welches dann und wann von farbigem Bengalfeuer, Feuerrädern und Schwärmertöpfen durchbrochen wurde.» (Basler Chronik)

Ursprünglich hiess das Bauwerk Harzgrabenbrücke, erst 1881 erhielt sie ihren heutigen Namen – im Gedenken an den ehemaligen Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein (1594–1666).

Bereits das Modell der Brücke, die eine Steigung von knapp 3 Prozent aufweist, erregte Aufsehen: Anlässlich der Pariser Weltausstellung 1878 erhielt es ein Gold-Diplom. Die neue Wettsteinbrücke wurde vor dreissig Jahren dem Verkehr übergeben – nachdem zuvor die Umsetzung des spektakulären Entwurfs von Santiago Calatrava vom Basler Stimmvolk abgelehnt wurde.

1995 veröffentlichte das Stadtbuch historische Fotografien der Wettsteinbrücke.

Das Basler Stadtbuch wünscht allen ein schönes Wochenende!

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Letzte Vorbereitungen für die Fasnacht

Am 6. Februar 1959, heute vor 66 Jahren, waren die Mitarbeitenden des Basler Larvenateliers Tschudi besonders fleissig. Wenige Tage vor den «drey scheenschte Dääg» mussten die letzten Aufträge erledigt werden. Pressefotograf Hans Bertolf war vor Ort dabei und hat die Arbeiten im Bild festgehalten. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-1116 1)

Adolf Tschudin eröffnete 1918 in Binningen einen Fabrikationsbetrieb für Spielwaren und Festartikel. Nach dem Ersten Weltkrieg begann er mit der Produktion von Fasnachtslarven. Bald gesellten sich Künstlerinnen und Künstler wie Irène Zurkinden, Otto Abt, Lotti Kraus oder Haiggi Müller hinzu und schufen während Jahrzehnten Künstlerlarven. In den Wintermonaten waren jeweils ca. 40 Personen im Atelier beschäftigt. Über die Jahrzehnte waren rund 80 Kuntschaffende beteiligt, über 1000 Larvenmodelle standen im Atelier zur Verfügung. 1984 wurde das Larvenatelier Tschudi verkauft, die Larvensammlung befindet sich heute im Ortsmuseum Binningen. (Quelle: Wikipedia)

Ein ausgesprochen sehenswerter Beitrag des Schweizer Fernsehens von 1966 stellt u.a. Ruth Eidenbenz vor, die damals das Larvenatelier Tschudi leitete.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-1116 1

Drehscheibe des Luftverkehrs

«Aus der Flughafenstatistik 1972 geht hervor, dass die Zahl der in Basel-Mulhouse gestarteten und gelandeten Passagiere gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent auf 845’051 zugenommen hat. Daran partizipiert der Linienverkehr mit 493’397 Fluggästen und einer 15prozentigen Zunahme. Rückläufig hat sich der Charterverkehr entwickelt. Beim Frachtumschlag war eine 3prozentige Abnahme auf 12’587 Tonnen zu verzeichnen, weil rund 8000 Tonnen Luftfracht per Camion nach Zürich transportiert worden sind.» (Basler Chronik, 5. Februar 1973)

Zum Vergleich: 2024 starteten und landeten knapp 9 Millionen Menschen vom binationalen EuroAirport – zehnmal mehr als vor einem halben Jahrhundert.

Das Foto hat Peter Moeschlin im Februar 1979 in einem Hangar des Flughafens Basel-Mulhouse aufgenommen. Zu sehen sind zwei dreistrahlige DC-10-Grossraumflugzeuge der US-Marke McDonnell Douglas. Die linke zählt zur Flotte der Philippine Airlines, die rechte zur legendären Swissair-Tochter Balair. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KT 2844)

Mitte der 1970er-Jahre diskutierte Basel über den weiteren Ausbau des Flughafens. Das Stadtbuch veröffentlichte den Artikel ‹Basel braucht die lange Piste!›.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Peter Moeschlin, BSL 1022 KT 2844

Mustermesse wird Aktiengesellschaft

Die genossenschaftlich konstituierte Mustermesse wurde vor 25 Jahren eine AG: «Die Genossenschafter der Mustermesse stimmen deren Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit grossem Mehr zu» (Basler Chronik, 2. Februar 2000).

Die neue Unternehmensstruktur sollte die Wettbewerbs- und Handlungsfähigkeit des Unternehmens erhöhen und damit den Messe- und Kongressplatz Basel weiter stärken. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt sowie die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der Mustermesse waren der Ansicht, dass mit dieser Gesellschaftsform die Interessen eines privatrechtlichen Unternehmens mit den wirtschaftspolitischen Zielen der öffentlichen Hand verbunden werden können.

Bereits 2001 erfolgte die Fusion der Schweizer Mustermesse AG und der Messe Zürich AG zur neuen Holdinggesellschaft Messe Schweiz AG. Die Kotierung wurde an der SIX Swiss Exchange vorgenommen. 2009 wurde die Messe Schweiz AG in MCH Group AG umfirmiert.

Das Unternehmen schreibt seit 2017 vor allem Verluste, da es bereits vor der Corona-Pandemie vom Transformationsprozess im Messegeschäft betroffen war. Kapitalerhöhungen, der Einstieg neuer Investoren, Personalabbau, Führungswechsel und ein sinkender Aktienkurs prägten die Medienberichterstattung der letzten Jahre.

Andreas Schwald analysierte die staatsnahe MCH Group in einem Stadtbuch-Dossier im Jahr 2020.

Im Bild: Gebäude der Schweizer Mustermesse, zwischen 1917 und 1924. (Staatsarchiv Basel-Stadt AL 45, 8-74-3)

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt AL 45, 8-74-3.

Veränderung im Stadtbild

Die Chronik des Basler Stadtbuchs berichtet am 3. Februar 1969 von einer einschneidenden Veränderung im Stadtbild: «Nachdem die Mädchenrealschule und weitere Institutionen das Gebäude verlassen haben, wird mit dem Abbruch des Steinenschulhauses begonnen. An seine Stelle wird der Neubau des Stadttheaters zu stehen kommen.»

Mit dieser städteplanerischen Entscheidung schloss sich ein Kreis, denn genau an dieser Stelle war 1834 ein Theaterhaus mit Kapazität für 400 Personen errichtet worden. Dieses musste in den 1870er-Jahren dem Neubau des Schulhauses weichen und an den Steinenberg ziehen. Rund hundert Jahre später eroberten sich die Künste das Areal zurück.

Interessant: Die Ausstellungsräume der ersten Ausgabe der Mustermesse Basel im Jahr 1917 waren auf die ganze Stadt verteilt, die Turnhalle der Steinenschule gehörte dazu.

Das Schulhaus an der Theaterstrasse (im Bild: eine Ansicht aus der Zeit um 1910) wird in einem Artikel von Hans Bühler im Stadtbuch 1972 erwähnt.

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Basel im Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg hatte vor 90 Jahren zur Folge, dass Basel ein drittes Infanterie Bataillon stellen musste: «Der Bundesrat beschliesst ein drittes basel-städtisches Infanterie-Bataillon aufzustellen. Es erhält die Nummer 99 und wird dem Infanterie-Regiment 22 zugeschieden, das bisher aus den Bataillonen 54 und 97 bestand. Diese waren im Sommer 1914 so stark eingerückt, dass aus ihnen je zwei überschüssige Kompagnien hatten ausgeschieden und ein Ersatzbataillon Basel-Stadt gebildet werden können. Unter dem Kommando von Major Helbing hatte es die ersten Monate der Grenzbesetzung in der Urschweiz zugebracht. Noch 1870/71 hatte Basel-Stadt nur ein Halbbataillon 80 gestellt» (Basler Chronik, 2. Februar 1915)

Die Zeitperiode des Ersten Weltkriegs wird im Basler Jahrbuch 1944 aufgegriffen.

Im Bild: Defilee und Fahnenübergabe des neugebildeten Bataillons 99 vor den Militärbehörden und dem Regierungsrat auf dem Marktplatz am 15. März 1915. (Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 3-56-1)

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 3-56-1

Subventionen für die Komödie

Vor 60 Jahren regte sich in Basel Widerstand gegen die Subventionierung von Theaterhäusern: «Von einem Referendumskomitee werden rund 1300 Unterschriften gegen den Grossratsbeschluss über die Subventionierung der Komödie bei der Staatskanzlei eingereicht» (Basler Chronik, 1.Februar 1965). Die Komödie stellte 1964 ein Kreditbegehren von 572‘600 Franken zur Deckung aufgelaufener Schulden und ein Subventionsgesuch von 709‘600 Franken für die Spielzeit 1965/66. Der zuständige Regierungsvertreter war der Ansicht, dass die Komödie vor dem Konkurs stehe, wenn ihr nicht innerhalb der allfälligen Referendumsfrist geholfen werden könne. Der Kreditantrag zur Deckung der aufgelaufenen Schulden wurde mit grossem Mehr gegen 10 Stimmen gutgeheissen, der Subventionsbeschluss jedoch zur Vorberatung an eine Kommission überwiesen.

Die 1950 eröffnete Komödie, das erste Kammertheater der Schweiz, erhielt 1961 einen Neubau nach Plänen des Architekten Karl Künzel. Das erste Gebäude wurde abgerissen, das Nachbargrundstück erworben und beide Parzellen überbaut. Gründer der privaten Komödie mit 270, später 600 Sitzplätzen war der Basler Theatermann Egon Karter, der bis 1968 Direktor blieb. Ein Jahr später fusionierten Komödie und Stadttheater zum Basler Theater, das seit 1975 Theater Basel heisst. Im Jahr 2001 wurde die Komödie mit einer Abschlussgala geschlossen.

«Die Basler Jugend liebt das gute Theaterspiel» lautet der Titel eines Stadtbuch-Beitrags von 1962.

Im Bild: Kinder gehen ins Märchen – Gedränge vor dem Eingang der Komödie, 1953/54. (Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto Hoffmann, BSL 1045d 4-136 1)

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto Hoffmann, BSL 1045d 4-136 1

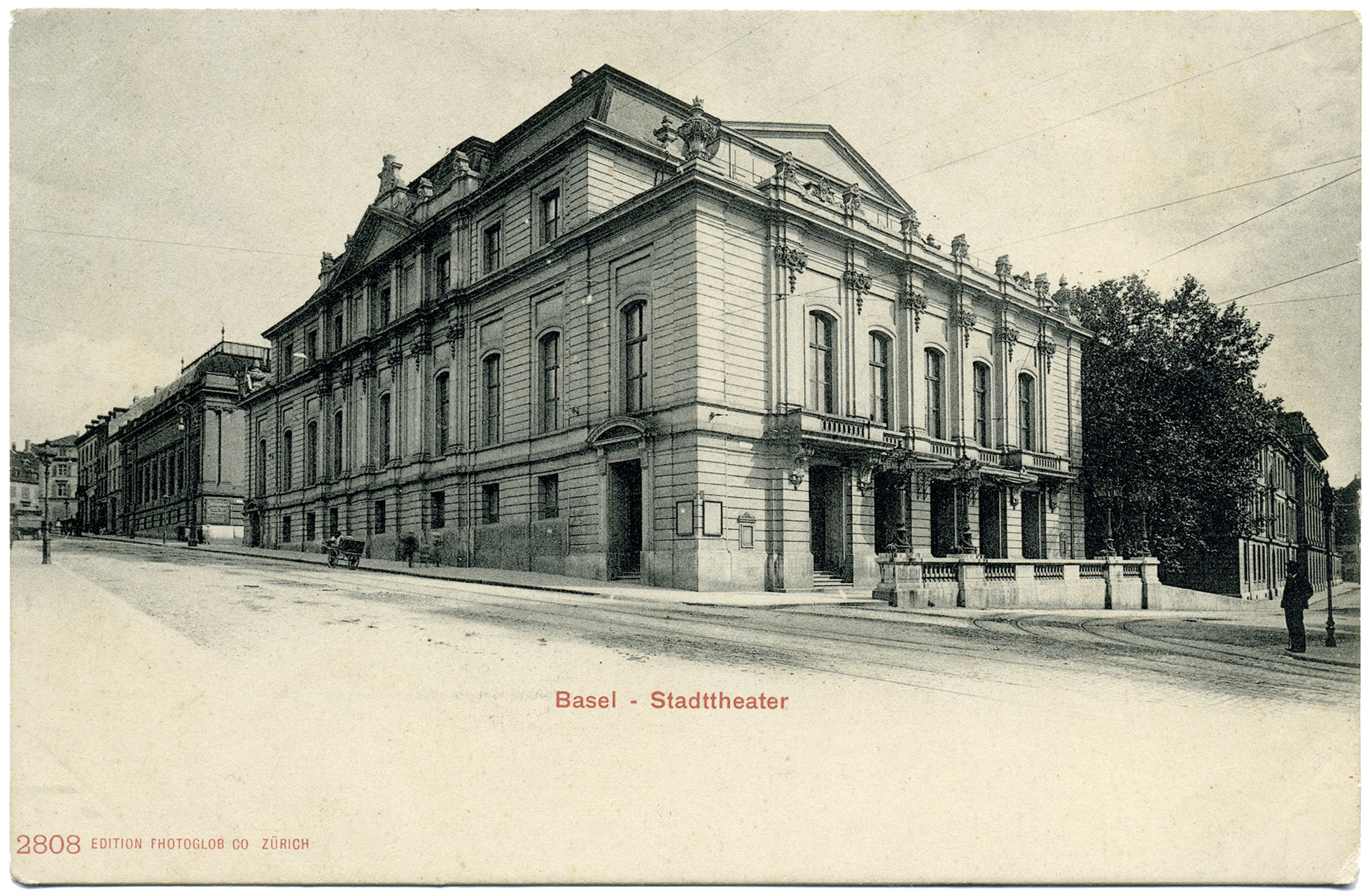

Das alte Stadttheater – Opfer der Stadtplanung

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 375: Das alte Stadttheater wurde ein Opfer der Stadtplanung der 1960er-Jahre. Vor einem halben Jahrhundert, am 6. August 1975, wurde das historische Gebäude gesprengt, nachdem der benachbarte Neubau fertiggestellt war. Heute erinnert Jean Tinguelys ‹Fasnachtsbrunnen› dezent an die Vergangenheit des Ortes: Genau an seiner Stelle befand sich einst die Bühne des alten Theaters.

Die heutige Ansichtskarte zeigt das ursprüngliche Stadttheater von 1875 vor seinem Brand im Oktober 1904. Nach dem Unglück wurde es bis 1909 detailgetreu wiederhergestellt. Gegen den am Ende der 1960er-Jahren geplanten Abriss des zweiten Baus engagierten sich damals viele Baslerinnen und Basler, unter ihnen Annemarie und Lucius Burckhardt-Wackernagel. Am Ende votierte das Stimmvolk gegen eine Rettung. Die Universitätsbibliothek Basel zeigt seit wenigen Tagen die Ausstellung «sehend denken. 100 Jahre Lucius + Annemarie Burckhardt». Das Intellektuellenpaar stellte Fragen zur Stadt- und Landschaftsplanung seiner Epoche völlig neu und veränderte die Wahrnehmung unserer Umwelt.

Die Geschichte des alten Stadttheaters rollte das Stadtbuch 1972 auf mehr als 40 Seiten auf.

Das Basler Stadtbuch wünscht allen ein schönes Wochenende! Vielleicht mit einem Besuch der Burckhardt-Ausstellung (Samstag, 10–19.30 Uhr)?

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Grosse Fischzüglete am 30. Januar 1995

Heute vor 30 Jahren: «Beim Ausfischen des St. Alban-Teiches werden rund 6000 Bachforellen eingefangen und in Birs, Wiese und Rhein wieder ausgesetzt. Rund 10000 Schmerlen sind zur Wiederherstellung der Artenvielfalt in Oberbaselbieter Bächen bestimmt.» (Basler Chronik)

Das Foto von ca. 1931 zeigt den ‹Dalbediich› und links das historische Gebäude ‹zum Pfefferhof› – dort, wo St. Alban-Tal, St. Alban-Talstrasse und St. Alban-Berg aufeinandertreffen. Der Name ‹Pfefferhof› verweist auf eine historische, einst von der Safranzunft betriebene Gewürzmühle im vorderen St. Alban-Tal. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotoarchiv Wolf, NEG 2861)

Seit dem Jahr 1336 ist die Bewirtschaftung des zur Mitte des 12. Jahrhunderts angelegten St. Alban-Teichs durch die Dyychkorporation urkundlich belegt. Alles Wissenswerte über diesen frühen Gewerbekanal findet sich online hier.

Und auch das Stadtbuch hat sich mit dem St. Alban-Tal befasst, am ausführlichsten in seiner Ausgabe von 1983.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotoarchiv Wolf, NEG 2861

Kino-Boom-Stadt Basel vor 70 Jahren

«Eröffnung des Kinos Royal an der Ecke Rosentalstrasse-Schwarzwaldallee. Damit steigt die Zahl der Basler Kinotheater auf 16» (Basler Chronik, 29. Januar 1955).

Das Kino Royal war von 1957 bis 1976 Spielstätte von Le Bon Film, des ältesten ununterbrochen aktiven cinephilen Filmclubs der Schweiz. Seine aktiven Mitglieder initiierten Filmfestivals, Ausstellungen und filmwissenschaftliche Publikationen avant la lettre, engagierten sich früh für das filmische Erbe und organisierten legendäre Kostümfeste, standen aber auch unter polizeilicher Beobachtung und über Jahrzehnte im Konflikt mit dem kommerziellen Kino.

Zwischen 1960 und 1976 verloren die Basler Kinos fast 60 Prozent ihres Publikums. Wurden 1960 noch 3,8 Millionen Eintritte gezählt, waren es 1976 nur noch 1,6 Millionen. Mitte der 1980er Jahre musste auch das Kino Royal schliessen. Dank privater Initiativen öffnete das Kino mit rund 330 Plätzen in traditioneller Aufteilung auf Balkon und Parkett im Jahr 2001 für kurze Zeit wieder seine Pforten. Heute ist an dieser Adresse das Hotel Royal domiziliert.

Lesenswert ist der elfseitige Stadtbuch-Artikel über ‹Veränderungen im Basler Kinoleben›, der in der Ausgabe von 1979 erschienen ist. Der Autor Bruno Jaeggi analysiert präzise, wie sich die Basler Kinolandschaft damals auch im nationalen Vergleich präsentierte.

Im Bild: Kino Royal, Fassade mit Leuchtreklame im Jahr 1955. Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto Hoffmann, BSL 1045b 2-25 88820

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto Hoffmann, BSL 1045b 2-25 88820

Erster Schritt auf dem Weg zu einem Basler Blindenheim

28. Januar 1898: «Die Gemeinnützige Gesellschaft beschliesst grundsätzlich, ein Blindenheim ins Leben zu rufen unter Benützung verschiedener längst zur Fürsorge für Blinde vorhandener Legate.» (Basler Chronik)

Das Foto aus der Zeit um 1930 entstand noch im ursprünglichen Gebäude am Kohlenberg 20 und zeigt die Korbmacherwerkstatt. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Lothar Jeck, BSL 1060b 2/496) Dieses erste Blindenheim wurde 1973 abgerissen. Im März 1976 konnte das neue Heim unter dem Namen ‹Helen-Keller-Haus› an gleicher Stelle eingeweiht werden. Inzwischen wurde auch der zweite Bau ersetzt, das neue, grössere ‹Pflege- und Gesundheitszentrum Blindenheim› wurde 2024 feierlich eröffnet.

Zu der im Jahr 2002 bereits 225-jährigen Geschichte der GGG erschien ein umfangreicher Stadtbuch-Beitrag, in dem auch das Blindenheim Erwähnung findet.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Lothar Jeck, BSL 1060b 2/496

Ein Briefkasten mit Geschichte

Vor 180 Jahren, am 27. Januar 1845, traf in Basel eine Sendung von grosser Bedeutung ein. Absenderin war die Königliche Erzgiesserei in München. Sie lieferte zwölf von Melchioer Berri entworfene Briefkästen mit dem Motiv des Basler Täubchens nach Basel. Berri lobte sie Anfang 1845 als «herrliches Kunstwerk gleich den schönsten antiken Bronzen in Neapels Museum».

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren Briefkästen in den meisten Städten nur vereinzelt in Gebrauch. Im Jahr 1839 wurden in den Vorstädten von Basel «zur Bequemlichkeit des vom Posthaus etwas entfernt wohnenden Publicums» mehrere Quartierkästen aufgestellt. Die Bevölkerung hatte jedoch wenig Vertrauen in diese kleinen, wackeligen Holzkisten und trug ihre Briefe weiterhin zum Postamt. Deshalb beschloss die Postkommission 1843, neue, stabilere Briefkästen aufzustellen. Bereits im März 1844 erhielt sie vom Architekten Melchior Berri einen Plan «für die ausserhalb der Häuser anzubringenden, durch eine geschmackvolle äussere Bekleidung in Eisenguss zu verwahrenden Briefkästchen».

Bis im letzten Sommer waren sechs Nachgüsse der Berri-Briefkästen in der Stadt Basel in Betrieb. Der Berri-Briefkasten in der St. Alban-Vorstadt wurde zerstört, vermutlich gesprengt durch unbekannte Täter.

Das Jahr 1845 war auch die Geburtsstunde des «Basler Dybli». Am 1. Juli vor 180 Jahren erschien in Basel die von Melchior Berri gestaltete Briefmarke mit dem Taubenmotiv.

Bild: Ein Postbeamter leert den von Melchior Berri entworfenen Briefkasten am Spalentor im Jahr 1957, (Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotograf: Hans Bertolf, BSL 1013 1-911 1)

Im Basler Jahrbuch 1949 beschrieb Fritz Grieder «Die Geschichte des Basler Täubchens».

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Fotograf: Hans Bertolf, BSL 1013 1-911 1

Heftiger Schneefall 1945

Heftiger Schneefall vor 80 Jahren brachte Basel zum Stillstand: «Bei einer Schneedecke von rund 50 cm Höhe, wovon ein Teil erst in der vergangenen Nacht gefallen ist, ergeben sich heute morgen verschiedene Verkehrsstörungen und Stockungen bei den Strassenbahnen. Im übrigen ist der Strassenverkehr völlig unterbunden» (Basler Chronik, 26. Januar 1945).

Früher war das Wetter fester Bestandteil jeder Monatschronik. Für den Januar 1945 ist festgehalten: «Während der ersten fünf Tage und vom 13. bis 18. herrscht Hochdruckwetterlage bei grosser Kälte und Hochnebelbildung. Dazwischen fällt verhältnismässig oft Schnee. Im letzten Monatsdrittel bringen zunächst Depressionen beinahe täglichen Schneefall. Auf einen kurzen Kaltlufteinbruch folgt bei einer Temperaturerhöhung um 10° Tauwetter. Das Temperaturmittel liegt 4° unter dem Normalstand, während die Niederschlagsmenge den Normalwert ungefähr um das Doppelte übersteigt. Monatsmittel der Temperatur: -5,1° (normal 0,2°), Niederschlag 64 mm (normal 39 mm). Im ganzen gesehen: sehr kalt, viel Niederschläge, alle in Form von Schnee.»

Passend zum Thema: ‹Der Eisregen 1978 und seine Folgen für Basel› im Basler Stadtbuch 1978.

Im Bild: Soldaten mit Pferdefuhrwerken beim Dorenbachviadukt mit Schnee am 26. Januar 1945. (Staastarchiv Basel-Stadt, Foto: Bernhard Wolf-Grumbach, NEG 21627)

Bildquelle: Staastarchiv Basel-Stadt, Foto: Bernhard Wolf-Grumbach, NEG 21627

Entscheidung zum Stadtumbau am 25. Januar 1905

Heute vor 120 Jahren berichtete die Chronik des Basler Jahrbuchs: «Den ersten Preis in der Konkurrenz für Pläne zu einem neuen Börsengebäude spricht die Jury dem Architekten Hermann Weideli zu, je einen zweiten erhalten Emanuel Erlacher und Erwin Heman, einen dritten Romang und Bernoulli.»

Knapp drei Jahre später, am 6. Januar 1908, erlebte die 1876 gegründete Börse (die erste der Schweiz) in ihrem neuen Gebäude am Fischmarkt den ersten Handelstag. Ab 1983 am Aeschenplatz 7 domiziliert (heute Basler Zeitung), stellte die Basler Börse 1996 ihren Betrieb ein. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 6-53-5)

Über ‹100 Jahre Basler Börse› berichtete das Stadtbuch im Jahr 1976.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 6-53-5

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 374:

Dieser Blick vom noch unbefestigten St. Johanns-Rheinweg auf die Johanniterbrücke stammt aus der Zeit um 1904. Damals legten hier die ersten Schiffe an, zugleich bot das Ufer verschiedene Spielmöglichkeiten für die Kinder. Das Erscheinen des Fotografen dürfte an diesem Tag für zusätzliche Unterhaltung bei Jung (links) und Alt (rechts) gesorgt haben. Im Hintergrund ist die im Umbau befindliche Mittlere Brücke vage zu erkennen, dahinter die Stadtsilhouette mit dem Münster und den Türmen von Martins- und Elisabethenkirche.

Interessantes Detail: Beim Ersatz der alten Johanniterbrücke mit ihren gusseisernen Bögen durch den Neubau 1964–1967 blieben die beiden äusseren der ursprünglich vier steinernen Brückenpfeiler erhalten. Die neue Stahlbetonbrücke überspannte die dreifache Strecke problemlos.

Das Basler Stadtbuch wünscht allen ein schönes Wochenende! Vielleicht mit einem Spaziergang am Rhein?

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Der Beginn des Jahres 1963 war frostig

Am 11. Januar stürzte das Thermometer ins Bodenlose. Eine 21-tägige Kälteperiode mit einer Durchschnittstemperatur von 8,5 Grad unter Null liess die Menschen zittern und den Rhein zufrieren. Im Frostwinter 1962/63 waren sowohl der Bodensee wie auch der Zürichsee zugefroren. Die Basler Chronik berichtete am 23. Januar 1963, heute vor 62 Jahren: «Der Gütertransport auf dem Rhein ist seit mehreren Wochen wegen Eistreibens auf dem mittleren Rhein eingestellt. Im Basler Rheinhafen bildet sich eine kompakte Eisdecke, die von Zeit zu Zeit aufgebrochen werden muss.» Die Kälte im Winter 1963 hielt sich bis in den Monat März.

Seit den kalten Wintern in den 1960er-Jahren ist der Rhein in der Region Basel nicht mehr zugefroren. Jakob Mähly publizierte im Basler Jahrbuch 1891 ein Gedicht mit dem Titel «Unser Rhein».

Bild: Die Motorschiffe ‹Rhy-Blitz› und ‹Strasbourg› am Klybeckqui, vereister Rhein gegen Huningue mit dem Kirchturm der Eglise Reformée, 1963, Farbdiapositiv, Privatarchiv Georg Bienz, Basel, CH 1323. Bildquelle: Natur und Landschaft der Region Basel www.regionatur.ch

Bildquelle: Natur und Landschaft der Region Basel

Christoph & Margaretha Merian-Burckhardt

Christoph Merian (1800–1858) wurde vor 225 Jahren, am 22. Januar 1800, geboren. Er stammte aus einer wohlhabenden Basler Patrizierfamilie und widmete sich entgegen der Familientradition der Landwirtschaft. Durch geschicktes Wirtschaften und Erbschaften wurde er zum grössten privaten Landbesitzer der Schweiz. Zusammen mit seiner Frau Margaretha Merian-Burckhardt (1806–1886) führte er ein Leben, das von grosser sozialer Verantwortung und Frömmigkeit geprägt war. Das kinderlose Ehepaar setzte sich zeitlebens für gemeinnützige Zwecke ein und bestimmte in Christoph Merians Testament die «liebe Vaterstadt Basel» zur Universalerbin des beträchtlichen Vermögens, das Margaretha Merian bis zu ihrem Tod verwaltete. Das Vermögen des Ehepaars wirkt bis heute in der von ihnen errichteten Christoph Merian Stiftung nach. Die Erträge der Stiftung werden nach dem Willen der Merians zur «Linderung der Noth und des Unglückes» und zur «Förderung des Wohles der Menschen» eingesetzt – heute in den Förderschwerpunkten Leben, Zusammenhalt und Zukunft. Nach den Vorgaben von Christoph Merian ist das Kapital als Ganzes zu erhalten und nur der «Ertrag» darf für «wohlthätige Zwecke» eingesetzt werden. Weitsichtig verzichtete Christoph Merian auf weitere Vorschriften, die eine «bessere und zeitgemässere Verwendung der Mittel vereiteln könnten».

Die 2011 im Christoph Merian Verlag erschienene Biografie stellt Christoph und Margaretha Merian in den Kontext der Basler Geschichte des 19. Jahrhunderts und behandelt das Stifterpaar als Grundbesitzer und Investoren, Stadtbürger, Philanthropen und Kirchenstifter.

Im Bild: Die Fertigstellung des von Christoph Merian finanzierten Kirchenneubaus hat ihr Gönner nicht mehr erlebt, Merian starb nach langer Krankheit am 22. August 1858. 1866 übergab Merians Witwe Margaretha das nach Plänen von Ferdinand Stadler vollendete Gotteshaus. (Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, um 1935/40, AL 45, 6-42-3)

Im Basler Jahrbuch 1958 erschien ein Beitrag aus Anlass des 100. Todestages von Christoph Merian.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 6-42-3

Seltene Eintracht zwischen Basel und Zürich

21. Januar 1504: Bei der Kleinbasler Kartause erwarten 500 Bürger die Schiffsankunft einer Schar Zürcher, welche Basel mit einer Staatsvisite beehren. Unter grosser Begeisterung der Bevölkerung werden die Gäste in den Gasthof «zum Storchen» geleitet, wo Bürgermeister und Räte «mit solchem Fliss die Zürcher Willkomm sin, nit anders, als ob sy üblich Brüder wären». Während ihres fünftägigen Aufenthalts werden die Zürcher auf den Stuben «zum Seufzen», «zum Schlüssel» und «zu Safran» aufs Köstlichste bewirtet und zum Tanz mit den weiblichen Schönheiten der Stadt eingeladen. Zum Abschied überreichen die Zunftbrüder zum Bären (Hausgenossen) den beliebten Gästen aus der Limmatstadt elf Fässlein Malvasier. So verlassen die Zürcher unsere Stadt in aufrichtiger Dankbarkeit und freundschaftlicher Verbundenheit. (Eugen A. Meier)

Der Gasthof «Zum Storchen» am Fischmarkt, bereits im 15. Jahrhundert erwähnt, zählte einst zu den ersten Basler Adressen – auf Augenhöhe mit dem Gasthof zum Goldenen Sternen und dem Drei Könige. Um das Jahr 1890, aus dem das Foto von Adam Varady stammt (Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 6-52-1), erhielt der «Storchen» am Fischmarkt als erstes Basler Hotel elektrisches Licht, erzeugt von einer hauseigenen Dampfmaschine. 1953 wurde das Traditionshaus geschlossen und vier Jahre später abgerissen. Der auf gleichem Grund errichtete Neubau dient seither dem Finanzdepartement. Die Bezeichnung «Parkhaus Storchen» erinnert noch an die Vergangenheit der Liegenschaft.

Über die städtebaulichen Veränderungen in der Basler Altstadt zugunsten des «modernen Lebens» berichtete das Stadtbuch 1963.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Adam Varady, AL 45, 6-52-1

Vogel Gryff 1970

Vogel Gryff am 20. Januar 1970, heute vor 55 Jahren:

Was klepft? E Schuss! Was mag das syy?

Dert tanzt jo aine uff em Rhy.

E Tannebaimli schwingt er

und ains, zwai, drey vertringgt er.

Nai nai, das gfallt im Wilde Maa.

D’Kanone kracht. Jetzt kunnt er aa.

E-n-Ueli bättlet Batze.

Dr Lai winggt mit de Datze.

Bym Käppelijoch gumpt stolz und styff

näben Wilde Maa und Lai dr Gryff,

und dausig Basler lache

ab däne-n-alte Sache.

Der Vogel-Gryff-Tag beginnt mit der Talfahrt des Wild-Maa-Flosses auf dem Rhein und endet spät in der Nacht mit den Schlusstänzen. Es ist der höchste Kleinbasler Anlass des Jahres; in diesem Jahr findet er am 27. Januar statt. Alles Wichtige zur Geschichte dieser langen Tradition findet sich im Basler Jahrbuch von 1953

(Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Felix Hoffmann, BSL 1045f 2-18)

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Felix Hoffmann, BSL 1045f 2-18

Zuwachs am 19. Januar 1956

«Die Christoph Meriansche Stiftung kauft als Ersatz für demnächst eingehende Bauernbetriebe einen der grössten landwirtschaftlichen Betriebe unseres Landes, die ‹Löwenburg›, im Gemeindebann Pleigne bei Delsberg, für den Preis von 1'920’000 Franken.» (Basler Chronik)

Das historische Hofgut Löwenburg gehört zur Gemeinde Pleigne im Kanton Jura. Mit mehr als 150 Hektaren Wald und 150 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche handelt es sich beim Hofgut Löwenburg um den grössten Gutsbetrieb der Stiftung. Seit 1997 ist das Gut Löwenburg ein Musterbetrieb für biologische Landwirtschaft. Anfang 2017 übernahm Daniel Leimgruber den Landwirtschaftsbetrieb als Pächter.

Bild: Luftaufnahme des Hofguts Löwenburg, Sommer 1990 (Bildquelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz, Swissair Photo AG, LBS_L1-900348)

In einem Stadtbuch-Artikel ‹Ein Vierteljahrhundert dynamische Entwicklung› über die Christoph Merian Stiftung von 1980 findet auch die Löwenburg Erwähnung.

Bildquelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz, Swissair Photo AG, LBS_L1-900348

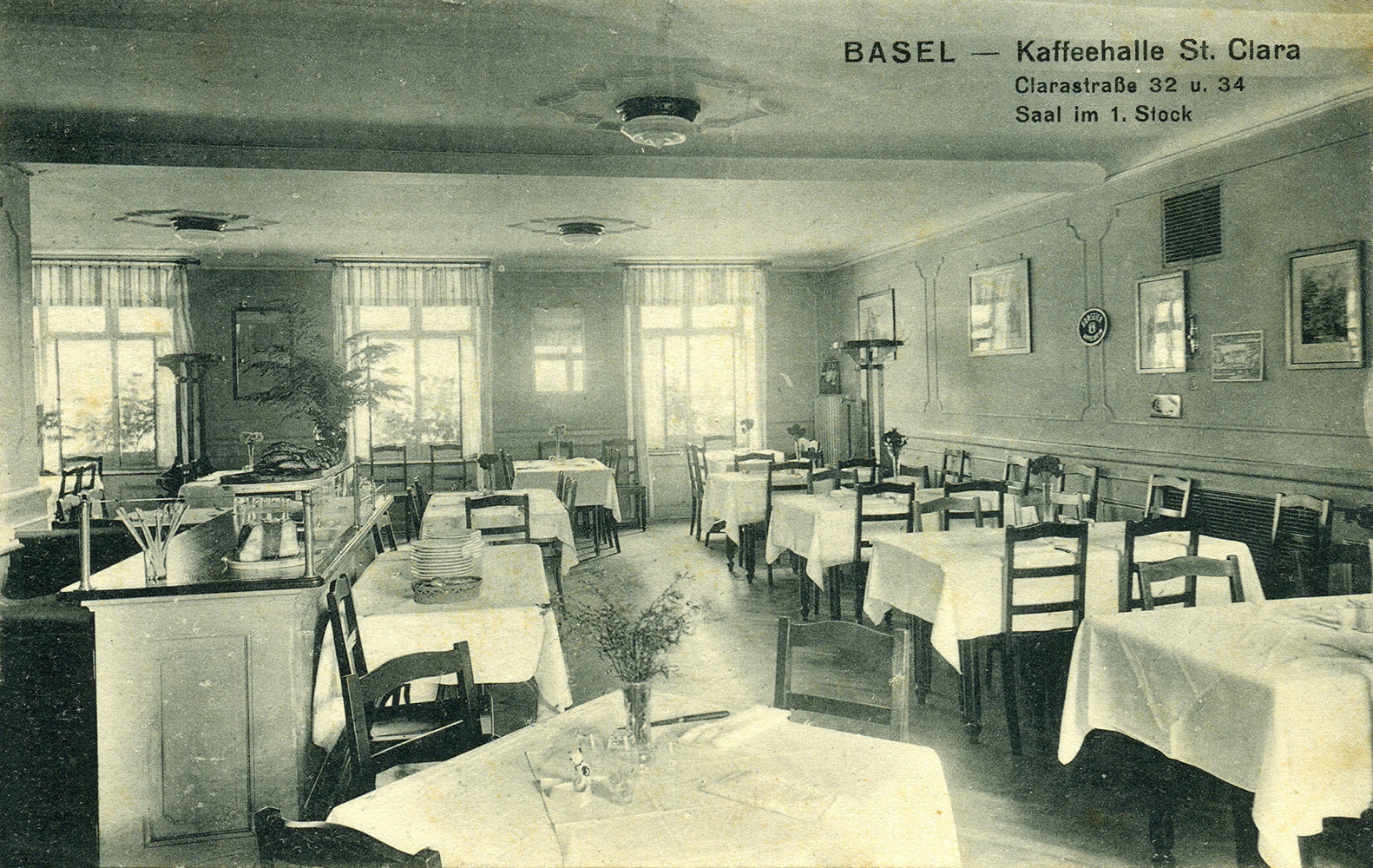

Baseldytschi Bihni

Vor hundert Jahren, am Sonntag, 18. Januar 1925, entstand in Basel aus der «Dramatischen Gesellschaft Basel» die «Dialektgruppe Baseldytschi Bihni». Seither werden Theaterstücke in Baseldeutsch aufgeführt. Anlässlich einer Hochzeitsfeier gründeten Hochzeitsgäste bei einem Schlummertrunk im damaligen Clarabad die Dramatische Gesellschaft. Paragraph 1 der Statuten, die am 1. Januar 1893 in Kraft traten, lautete: «Die "Dramatische Gesellschaft Basel", [...] bezweckt die Pflege und Veredelung geselliger Unterhaltung.»

In ihren Anfängen verfügte die Baseldytschi Bihni über keine eigene Bühne. Als Probe- und Aufführungslokale dienten das Café Spitz, die Cardinalhalle, die Burgvogtei-Halle, das Gundeldinger-Casino, das Stadttheater und der Saal im Greifenbräu-Horburg. Am 1. Mai 1949 bezog das Theater ein Probelokal an der Clarastrasse 39, in dem auch Requisiten gelagert werden konnten. Anfang der sechziger Jahre erhielt die Basel Dytschi Bihni als erste Laienspielgruppe der Schweiz ein eigenes Theater im Keller an der Leonhardsstrasse 7. Mit der Erweiterung des Kohlenberg-/Holbeingymnasiums 1995 musste die Baseldytschi Bihni das Kellerlokal an der Leonhardsstrasse verlassen und in Kellerräume im Lohnhof umziehen.

Die Baseldytschi Bihni zeigt mit über 50 Vorstellungen pro Jahr lokale Kleintheaterkunst. Neben der Unterhaltung des Publikums geht es darum, die Basler Mundart zu fördern, zu pflegen und ihr eine Bühne zu geben. 85 freiwillige Helferinnen und Helfer setzen sich dafür ein. Der Eintritt zum Theaterabend ist frei, ein Austrittsbatzen wird geschätzt. Das ehrenamtliche Engagement wurde letztes Jahr mit dem Prix Schappo gewürdigt.

Unter dem Titel «1892–1992 Baseldytschi Bihni – e Basler Läggerli wird hundert» berichtet das Stadtbuch 1992 über die Geschichte und das Jubiläum des Theaters.

Bild: Im Restaurant Clarabad wurde 1892 die Dramatische Gesellschaft Basel gegründet.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 8-45-2, Foto: Carl Hoffmann

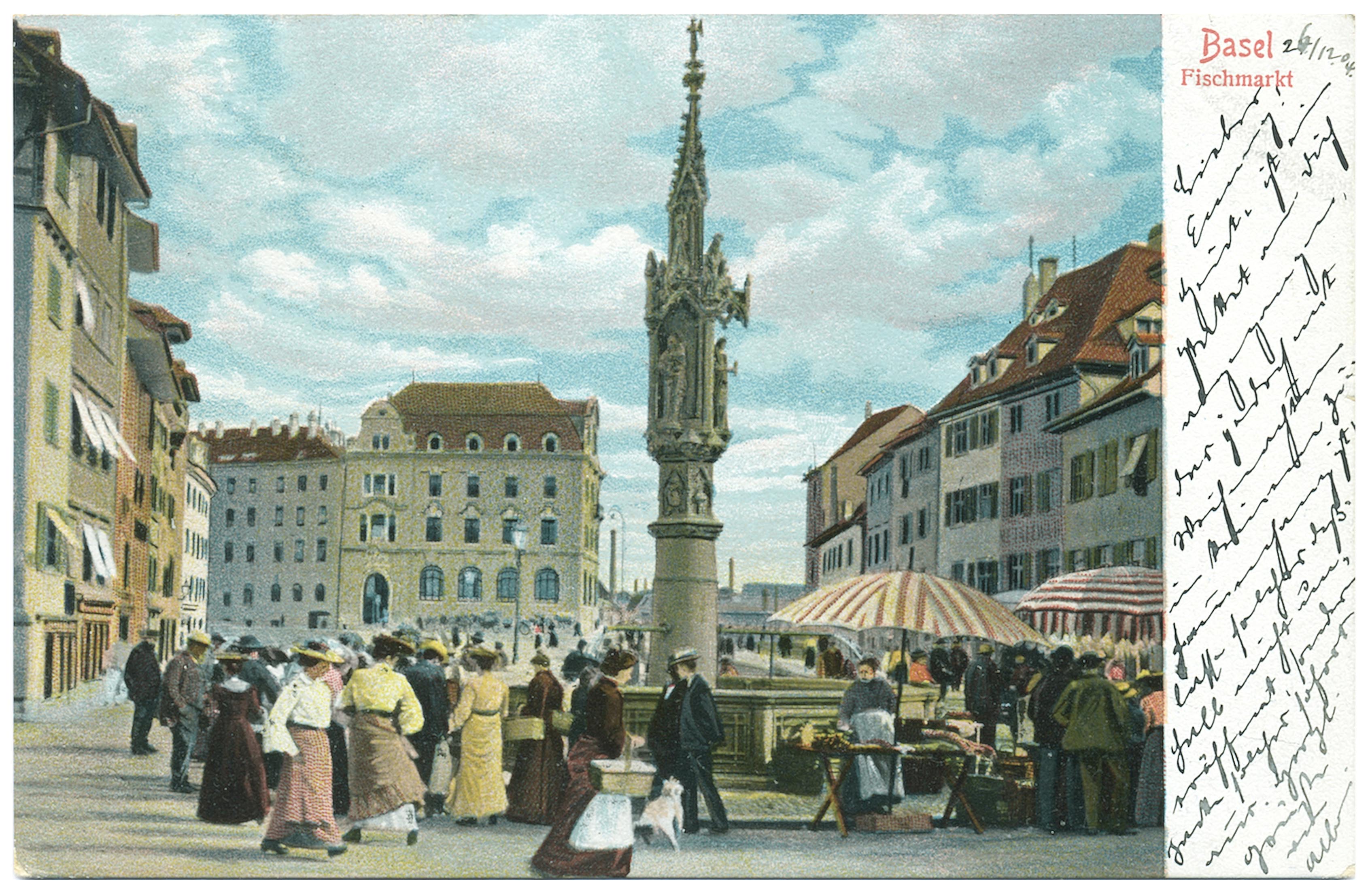

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 373

Das Gebäudeensemble um den Fischmarktbrunnen befand sich in der Zeit um 1904, aus der diese Ansichtskarte stammt, im Umbruch. Ein grosser Teil der mittelalterlichen Häuser musste Neubauten weichen: linkerhand entstand bis 1908 die neue Börse. Für dieses Bauprojekt wurde der historische Fischmarktbrunnen (Bildmitte) um einige Meter Richtung Markt- und Stadthausgasse verschoben. Im Hintergrund steht bereits der 1903 eröffnete Neubau für die Basler Kantonalbank – jenes Geschäftshaus, das in den späten 1930er-Jahren dem Grand Hotel Drei Könige als Erweiterung zugeschlagen wurde und das derzeit umfassend saniert wird. Auf dem Bild rechts: die Häuser an der längst Kronengasse, die später zur verlängerten Marktgasse wurde.

Zur Geschichte des Fischmarktbrunnens weiss das Jahrbuch 1956 mehr.

Das Basler Stadtbuch wünscht allen ein schönes Wochenende!

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Neues Lehrerseminar vor 100 Jahren

Mit dem Lehrerbildungsgesetz im Jahr 1922 wurde die pädagogische Ausbildung aller Lehrergruppen neu geregelt. An die Stelle vielfältiger Ausbildungsgänge sollte ein Lehrerseminar treten, das die gesamte theoretische und praktische Ausbildung für alle Schulstufen übernehmen sollte und damit den Charakter eines Pädagogischen Instituts erhielt. Mit der Professionalisierung des Berufs wurden die Lehrerinnen und Lehrer zu staatsbürgerlichen Respektspersonen. Aufgrund organisatorischer Probleme, insbesondere fehlender Räumlichkeiten, konnte das Seminar erst im Herbst 1925 eröffnet werden.

Bis 1959 war es in verschiedenen Räumlichkeiten rund um den Münsterplatz untergebracht. In diesem Jahr bezog das Lehrerseminar das Haus Sandgrube an der Riehenstrasse 154. 1931 erwarb der Staat für 4,5 Millionen Franken die Sandgrube samt Land und Liegenschaften und liess das barocke Anwesen zwischen 1957 und 1959 für die Nutzung durch das Lehrerseminar umbauen. So wurden Anbauten von 1868 entfernt und die im 19. Jahrhundert aus Kalkstein erneuerten Freitreppen durch solche aus Sandstein ersetzt.

Das Lehrerseminar trägt heute den Namen Institut Sekundarstufe I und II und ist in die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW integriert. 1975 feierte das Kantonale Lehrerseminar sein 50-jähriges Bestehen. Das Stadtbuch 1975 zeichnete die Geschichte nach.

Im Bild: Hoffassade des Herrenhauses Sandgrube, in dem das Kantonale Lehrerseminar untergebracht ist (1975). Foto: P. & E. Merkle

Bildquelle: Basler Stadtbuch 1975

Vor 85 Jahren löste die Frau den Mann im Tramdienst ab

«Bei den Strassenbahnen nehmen – vorerst probeweise – die Billetteusen ihren Dienst auf» (Basler Chronik, 15. Januar 1940).

Zunächst versuchten die Basler Trambetriebe, heute Basler Verkehrs-Betriebe, den Personalmangel durch Überstunden auszugleichen. Da diese Massnahme nicht ausreichte, wurden erstmals in der Geschichte der Basler Strassenbahnen Frauen eingestellt, und zwar die Ehefrauen von Angestellten, die ihren Militärdienst leisteten. Die Basler Strassenbahnen liessen 1939 22 Frauen in zwei Klassen zu Billeteusen ausbilden. Die Frauen wurden zum Halbtagsdienst eingeteilt, vier bis fünf Stunden täglich und «vorderhand noch unter den Augen eines erfahrenen Berufsmannes», so dass genügend Zeit für die Familienarbeit blieb. Die Billeteusen erhielten keinen eigenen Lohn, sondern ein kleines «Nadelgeld». Dafür wurde der Lohn des Mannes, der während des Militärdienstes entsprechend der Regelung für Staatsangestellte auf 80 Prozent gekürzt worden war, wieder auf 100 Prozent erhöht. Die Anstellung der Frau endete mit der Entlassung des Mannes aus dem Aktivdienst.

Der Aufruf lautete: «Es wird daher jeder Frau, deren Familienverhältnisse dies gestatten, eine Selbstverständlichkeit sein, zum Nutzen der Allgemeinheit und des eigenen mitzuwirken [...] Wir brauchen entschlossene Frauen, die, während dem ihre Männer die Heimat beschützen, alles daran setzen, das Wirtschafsleben, die Pulsader des ganzen Volkes, im Gange zu halten.»

Als 1941 die Militärdienstpflicht auf das gesamte Personal ausgedehnt wurde und gleichzeitig die Fahrgastzahlen stiegen, beschäftigten die Basler Strassenbahnen auch Frauen, deren Männer nicht bei den Verkehrsbetrieben angestellt waren. Die Basler Chronik vermerkt am 2. Juni 1941: «Die Basler Strassenbahnen stellen 60 neue Billetteusen in Dienst». Auch bei der Post wurden erstmals Briefträgerinnen angestellt. Als 1970 Abonnemente und Billettautomaten aufkamen, brauchte es diesen Beruf bei den BVB nicht mehr.

Im Bild: Billetteuse im Basler Tram, 1961

Mehr zum Basler Tram findet sich im Basler Stadtbuch 1981 im Beitrag «100 Jahre öffentlicher Nahverkehr».

Bildquelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_L10-0079-0003-0001. Fotograf: Hans Krebs

Schneeräumen bei der Markthalle

Am 14. Januar 1966 kam schweres Gerät zum Einsatz, um der Schneemassen auf den Strassen Herr zu werden. Pressefotograf Hans Bertolf war dabei und hielt die Szene bei der Seiteneinfahrt der Markthalle am Steinentorberg für die Nachwelt fest. An der Plakatwand im Hintergrund erkennt man unter anderem Werbung fürs Basler Kaufhaus Knopf, für jamaikanischen Negrita-Rum und eine Hilfsaktion der Schweizerischen Emmaus-Vereinigung.

Im Basler Stadtbuch 2006 fragte Markus Ritter ‹Allmend: allgemein oder privat?›.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-2899 1

Ein archäologischer Fund im Haus zum Neunhof vor 30 Jahren

«Die Basler Denkmalpflege stösst bei der Untersuchung der Liegenschaft Stiftsgasse 5 auf eine Steintafel aus dem 13. Jahrhundert, die mit der Inschrift ‹Disiu mure ist dis huses› (Diese Mauer gehört zu diesem Haus) erstmals Auskunft über Besitzverhältnisse gibt» (Basler Chronik, 13. Januar 1995).

Ein Brand im ersten Obergeschoss des Flügelbaus im Jahre 1992 führte zu Sanierungsarbeiten im Neuenhof und war Anlass für eine Bauuntersuchung. Im ersten Stock wurde eine Nische mit einer Sandsteintafel mit der Inschrift «DISIV MURE IST DIS HVSES» entdeckt. Nach der Freilegung der Mauern wurde klar, dass die Nische mit der Steintafel ein originaler, mit Backsteinen in den Mauerverband eingebauter Bestandteil eines zweiten Kernbaus aus dem 13. Jahrhundert war. Die Schriftart und der Zweck – eine mögliche parzellenrechtliche Beurkundung – verweisen auf eine ähnliche, schon länger bekannte Schrifttafel aus dem Jahr 1264, die in der Rittergasse 33/35 gefunden wurde.

«Von Denkmalpflege und von Denkmälern» war der erste Beitrag von Alfred Wyss im Stadtbuch 1978, in dem er als neuer Basler Denkmalpfleger seine Ansichten und Absichten darlegte. Sein letzter Text erschien im Stadtbuch 1994. Er trägt denselben Titel: «Von Denkmalpflege und von Denkmälern».

Im Bild: Ansicht des Engelhofes, Stiftsgasse Nr. 1 und 3, zum Kleinen Engelhof, und Nr. 5 zum Neuenhof im Jahr 1929

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, AL 45, 7-49-1

Gründung des Verbandes schweizerischer Konsumvereine

42 Delegierte beschlossen am 11./12. Januar 1890 in Olten auf Anregung der Société coopérative suisse de consommation in Genf und auf Einladung des Allgemeinen Consumvereins (ACV) in Basel die Gründung des Verbandes schweizerischer Konsumvereine (VSK). Es waren 27 Konsumvereine vertreten, von denen 5 sofort ihren Beitritt erklärten. Am Ende des Jahres zählte der Verband 43 Mitglieder. Nach seiner Konstituierung als wirtschaftspolitischer Verein koordinierte der neue Verband ab 1. Februar 1890 die Aktivitäten der einzelnen Konsumvereine, um eine stärkere Stellung auf dem Markt zu erreichen.

Als Vorort wurde der ACV Basel bestimmt. Damit legten die Konsumvereine den Grundstein für die langjährige Verbundenheit der Coop – der VSK wurde 1969 in Coop umbenannt – mit der Stadt Basel. Im Jahr 1902 wurde die Liegenschaft Thiersteinerallee 14 erworben, wo Coop noch heute seinen Hauptsitz hat.

Auswahl relevanter Meilensteine:

1907: Eröffnung des neu erbauten Lagerhauses in Pratteln mit Kaffeerösterei, Mais- und Gewürzmühle (siehe Bild); 1910: Einrichtung einer eigenen Druckerei im Gebäude der VSK-Zentralverwaltung; 1912: Beschluss zum Bau einer Schuhfabrik als Abteilung des VSK; um 1936: Neubau Lagerhaus beim Bahnhof Muttenz

Annemarie Bilgeri schreibt im Basler Stadtbuch 1990 zum Jubiläum 125 Jahre Coop ACV.

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Kraftwerk Birsfelden

Auf politischer Ebene wurden vor 75 Jahren, am 11. Januar 1950, die Weichen für den Bau des Kraftwerks Birsfelden gestellt: «Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat das Bauprojekt für das neue Kraftwerk Birsfelden vor. Im gleichen Sinne gelangt auch die basellandschaftliche Regierung an den Landrat. Die Baukosten sollen sich auf 136,38 Millionen Franken (Schiffahrtsanlagen inbegriffen) belaufen. An der zu gründenden Aktiengesellschaft für Bau und Betrieb werden die beiden Halbkantone je zur Hälfte beteiligt sein, ebenso wird der Konsum von rund 360 Millionen kW je zur Hälfte auf Stadt und Land entfallen» (Basler Chronik).

Am 4. September 1950 legten die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit der Gründung der Kraftwerk Birsfelden Aktiengesellschaft den Grundstein. Für den Bau des Kraftwerks und der Schleuse musste das Gelände des ehemaligen Birsfelder Flugplatzes Sternenfeld geräumt werden. Die offizielle Einweihung des Kraftwerks, das nach den Plänen von Hans Hoffmann – in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Bercher & Zimmer und dem Stadtgärtner R. Arioli – gebaut wurde, fand am 24. November 1954 statt, 17 Tage nachdem der Aufstau des Rheins begonnen hatte.

Als weiterführende Lektüre empfehlen wir den Stadtbuch-Artikel «Wie Basel zu Strom kommt» von David Tréfás aus dem Jahr 2013. Bild: Bau des Kraftwerks Anfang der 1950er-Jahre.

Bildquelle: Kraftwerk Birsfelden AG

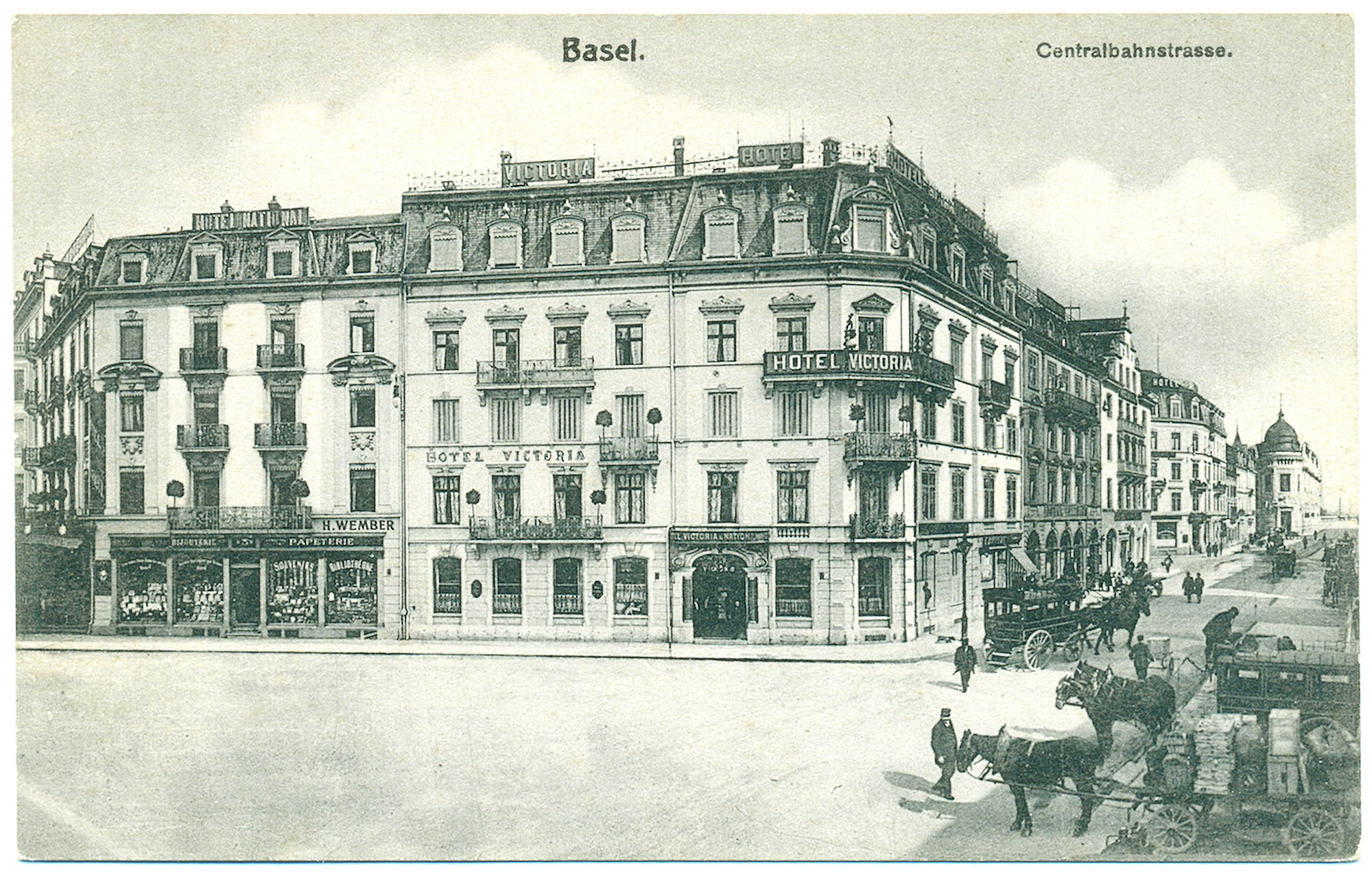

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 372:

In dieser Woche gab das Basler Traditionsunternehmen Settelen bekannt, dass es Bereiche Carreisen und Umzug an die Knecht-Gruppe verkauft. Julius Settelen führte ab 1883 den «Rösslitrambetrieb», knapp zehn Jahre später übernahm er die Basler Droschkenanstalt. Die Settelen-Fahrzeuge verbanden unter anderem den Centralbahnhof mit dem ersten Badischen Bahnhof (heute Messegelände), noch bevor 1895 die elektrischen Trams in Betrieb genommen wurden.

Die Ansichtskarte zeigt den Centralbahnplatz um 1910: in der Mitte das Hotel Victoria, rechts im Hintergrund die Bahnhofspost (1907 erbaut, 1975 abgerissen, heute der «Rostbalken»), im Vordergrund rechts die Pferdedroschken, zu denen sich bald die ersten Automobile gesellten.

Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Settelen beschrieb der Nachfahre Balthasar Settelen im Basler Stadtbuch 1983 die Geschichte der Firma.

Das Basler Stadtbuch wünscht allen ein schönes Wochenende!

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Prämie für ein Wandbild

Vor 110 Jahren, am 9. Januar 1915, prämierte das Preisgericht für die Bemalung der Fassade der St. Jakobskirche die Entwürfe von Heinrich Alfred Pellegrini, Paul Burckhardt und Burkhard Mangold und empfahl Pellegrinis Entwurf zur Ausführung. Pellegrinis zweiteiliges Wandbild zeigt den Steinwurf Arnold Schicks in der Schlacht von 1444, den Kampf der Eidgenossen und den Tod des Ritters Burkard Münch von Landskron. An die Schlacht von 1444 erinnert auch eine in die Fassade der Kirche eingelassene Gedenktafel.

Die Kapelle wurde vermutlich vor 1100 erbaut und diente den Reisenden vor und nach der Überquerung der vielarmigen und oft reissenden Birs als kleines Bethaus für Bitten und Danksagungen. Mit der Verlegung des Siechenhauses ist eine Vergrösserung oder ein Neubau zu einer kleinen einschiffigen Kirche anzunehmen. Ein teilweiser Neubau wurde 1414 nach den Verwüstungen eines Birshochwassers nötig, ein Wiederaufbau nach der Zerstörung durch Brand in der Schlacht bei St. Jakob an der Birs. Mehrere Renovationen (u.a. 1601 und 1700) folgten bis 1894, als die Kirche wegen des Bevölkerungswachstums ganz abgebrochen und bis 1895 leicht versetzt und vergrössert wieder aufgebaut wurde.

Über die Tätigkeit der Basler Denkmalpflege und die Renovation der St. Jakobskapelle 1979 schreibt Alfred Wyss im Basler Stadtbuch 1979.

Bild: St. Jakobs Kirche mit dem zweiteiligen Wandbild von Pellegrini, Foto: Secker, 1934

Bildquelle: Basler Stadtbuch

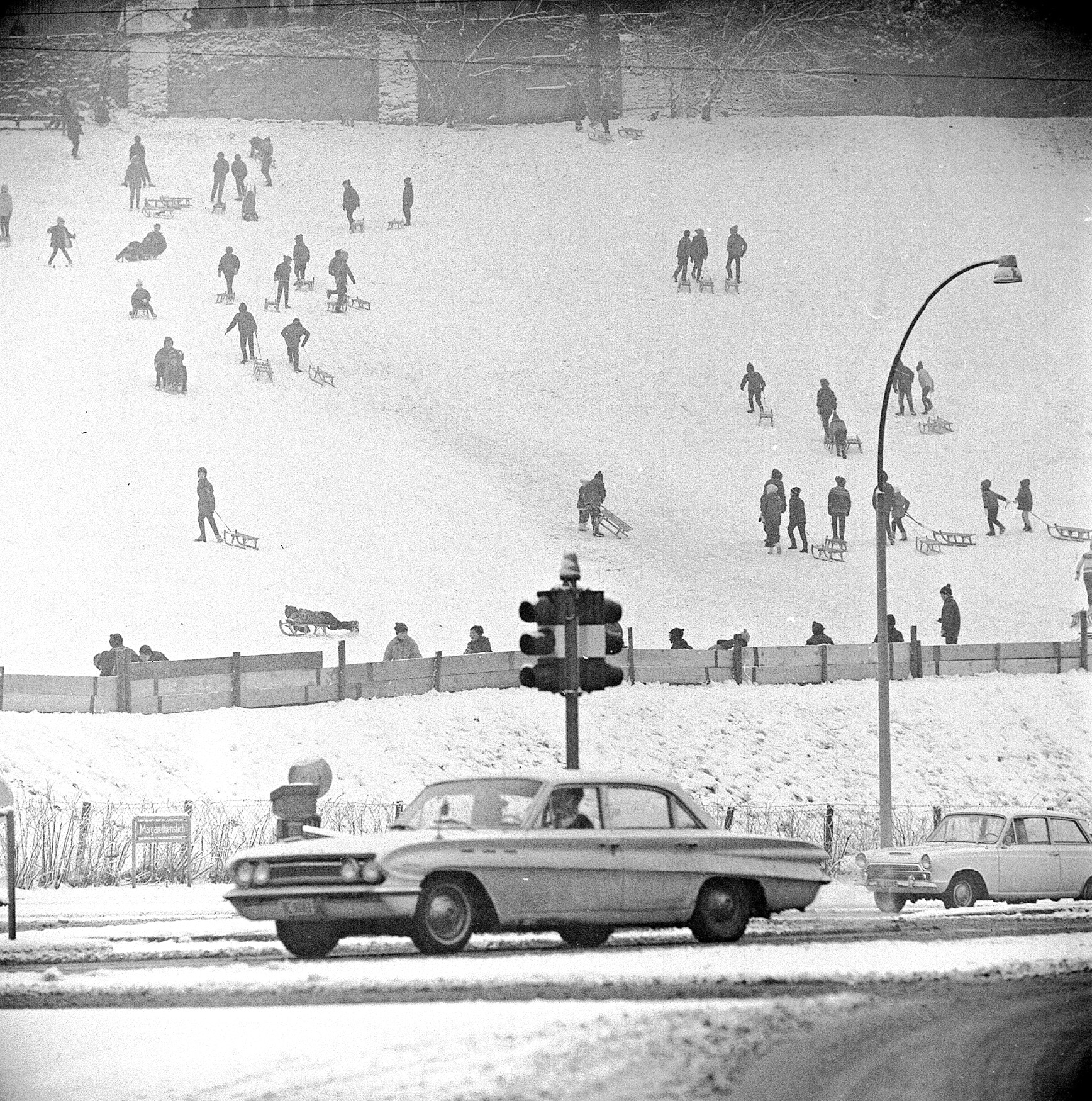

Grosse Schlitten vorn, kleine Schlitten hinten

Am 8. Januar 1969, heute vor 56 Jahren, lag genügend Schnee für eine Schlittelfahrt auf dem Margarethenhügel. Die im Winter eigens aufgebaute Bretterwand sorgte dafür, dass niemand bis hinunter zum Margarethenstich abstürzte.

‹Aus den Anfängen des Gundeldingerquartiers› berichtete das Stadtbuch von 1967 mit vielen lesenswerten Beschreibungen aus alten Zeiten.

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-3999 1)

Eine Stiftung für die Römerstadt

Am 7. Januar 1935 ermächtigte die Mitgliederversammlung der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel den Vorstand, eine Sammlung durchzuführen. Ziel war die Gründung einer Stiftung zur Erforschung der Römerstadt Augusta Raurica. Ein knappes halbes Jahr später, am 29. Juni 1935, konnte die Stiftungsurkunde unterzeichnet werden. Die Initianten waren sich bewusst, wie ungünstig der Zeitpunkt für eine Geldsammlung war, wie der Gründungsbericht festhält: «Die Zeitumstände waren gewiss recht ungünstig; denn es lastete auf unserem Volk mit unverminderter Schwere die Wirtschaftskrise, die auch den Besitzenden die Aufbringung von finanziellen Opfern nicht leicht machte.» Dennoch war die Sammlung erfolgreich und es konnten auf Anhieb 310 Gönner mit Jahresbeitrag und 60 Mitglieder auf Lebenszeit gewonnen werden.

Die Geschichte der Stiftung ist eng mit der Entdeckung, wissenschaftlichen Erschliessung und publikumsnahen Präsentation von Augusta Raurica verbunden. So wurde 1959 das Amphitheater entdeckt, dessen Areal dank einer Sammlung und einer weiteren Schenkung von Dr. Clavel umgehend von der Stiftung erworben werden konnte: «Der Basler Archäologe Rudolf Laur-Belart entdeckt in einem Wäldchen westlich der Römerstadt Augusta Raurica ein noch gut erhaltenes Amphitheater» (Basler Chronik, 12. Dezember 1959). Dabei handelte es sich nicht um das bereits im Mittelalter (u.a. von Ambrosius Amerbach) ausgegrabene grosse Bühnentheater des 2. Jahrhunderts n. Chr., sondern um ein ovales Gebäude, dessen bauliche Reste im angrenzenden Wäldchen ca. 400 m südlich des römischen Stadtzentrums gefunden wurden. Dieses Theater stammt aus der Zeit um 170 nach Christus.

Am 1. Januar 1975 trat der «Vertrag Römerforschung» in Kraft, der dem Kanton Basel-Landschaft die Hauptlast der Forschung in Augst übertrug, aber auch die Nachbarkantone zur Unterstützung verpflichtete. Seither konzentriert sich die Stiftung im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die finanzielle Unterstützung einzelner archäologischer Aktivitäten, vor allem aber auf Beiträge an wissenschaftliche Publikationen und die Öffentlichkeitsarbeit.

Das Stadtbuch hat sich mehrfach mit Augusta Raurica befasst. Wir empfehlen die Lektüre der beiden folgenden Beiträge:

«Baudokumentation und Restaurierung am Römischen Theater von Augst»

http://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/2007/2007_3013.html

«50 Jahre Stiftung Pro Augusta Raurica».

http://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/1985/1985_1807.html

Das Bild zeigt das grosse Bühnentheater im Zentrum von Augusta Raurica im Sommer 2003 aus der Vogelperspektive. Der grösste Teil der Rekonstruktion der Sitzstufen ist bereits fertiggestellt. Aus der Ferne sind Geometrie und Architektur des Bauwerks wieder besser ablesbar.

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Schlittenpartie wie anno dazumal

Schlittenpartie vor 40 Jahren im Januar 1985 wie anno dazumal: «Ein Bild, das man sonst nur noch auf einer Litho von Niklaus Stoecklin bewundern kann, wurde am 6. Januar wieder Wirklichkeit: wie in der guten, alten Zeit fuhren Pferdeschlitten über den Münsterplatz. Es handelte sich unter anderem um die drei wertvollsten Stücke aus der Sammlung des Historisches Museum Basel, nämlich den sogenannten Minervaschlitten, der 1880 für Johann Jakob Bachofen nach einem Ludwig II. von Bayern gehörenden Modell gebaut wurde (siehe Bild), einen Jagdschlitten aus dem Schwarzwald und die legendäre ‹Wurst›, einen Mietschlitten der Droschkenanstalt Keller. Der Gedanke hinter dieser Aktion war, die Sammlung lebendig darzustellen, mit den Objekten zum Publikum zu gehen, einen alten Brauch wieder auferstehen zu lassen. Gelenkt wurden die Schlitten von Mitgliedern der Fahrsportgruppe Birsigtal, die Mitfahrer waren Freunde des Museums und Passanten. Dieses winterliche Vergnügen war natürlich nur deshalb möglich, weil in den ersten Januartagen ungewöhnliche Kälte herrschte (seit 19 Jahren wurden die tiefsten Temperaturen gemessen) und so der Schnee auch in der Stadt liegenblieb.»

Diesen Text haben Barbara und Kurt Wyss für das Stadtbuch 1985 verfasst. Von Kurt Wyss stammt auch das Foto: http://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/1985/1985_1809.html

Das Ereignis wurde auch filmisch festgehalten: https://www.youtube.com/watch?v=VLkeOWbH8Fs

Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert wurden in Basel gemeinsame Schlittenfahrten veranstaltet, die einen gesellschaftlichen Höhepunkt im Winter darstellten. 1981 richtete das Historische Museum Basel (HMB) in Vorder Brüglingen Räumlichkeiten für die Präsentation der Kutschen- und Schlittensammlung ein. Bis 2016 zeigte das Museum dort eine repräsentative Auswahl von Luxuskutschen verschiedenster Bauart, Schlitten, Post- und Geschäftswagen sowie zahlreiche weitere Objekte aus dem Kutschen- und Pferdezeitalter. Zurzeit sind die Exponate in den Depots des HMB eingelagert. Ab Herbst 2025 soll die Basler Kutschenkultur in der Schenkelscheune in Riehen wieder öffentlich zu sehen sein: https://www.hü-kutschen-welt.ch/

Bildquelle: Basler Stadtbuch 1985

Die letzte Basler Papierfabrik

Vor 70 Jahren, 1955, verliess die letzte Papierfabrik, die Firma Stoecklin, das St. Alban-Tal, um in Arlesheim neue moderne Produktionsstätten zu beziehen. Die Papierfabrik Stoecklin wurde 1876 gegründet und war in einer stillgelegten Seidenbandweberei im St. Alban-Tal eingerichtet. Als einzige Papierfabrik in Europa arbeitete sie mit einem vollständig geschlossenen Wasserkreislauf. Hergestellt wurden vor allem Verpackungspapiere und Rauhfasertapeten.

1981 gab die Firma Stöcklin & Co. ihre Schliessung bekannt. Dieser Entscheid war umstritten, da die Firma wirtschaftlich gesund war. Es hiess, die Schliessung sei von langer Hand geplant gewesen und man habe nur auf einen günstigen Moment gewartet, um die Firma zu versilbern. Grundstück und Gebäude hatten einen deutlich höheren Wert als die Papierfabrik. So kam es noch im selben Jahr zur definitiven Betriebseinstellung. Das Schweizer Fernsehen berichtete:

https://www.srf.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:srf:video:33a512ed-6ec8-4c54-95a7-6c6c6ade41cf

40 Jahre nach der Stilllegung der Papierfabrik Stöcklin + Co. revitalisiert die Genossenschaft «Alti Papieri» das rund 50’000 Quadratmeter grosse Areal in Arlesheim (BL) und entwickelt es langfristig als vielfältigen und kreativen Standort für Gewerbe, Kunst und Kultur: https://alti-papieri.ch/

Mehr zu den Basler Gewerbekanälen und ihrer Geschichte findet sich im Stadtbuch 1978:

https://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/1978/1978_1500.html

Bildquelle: Foto: Lukas M. Stoecklin

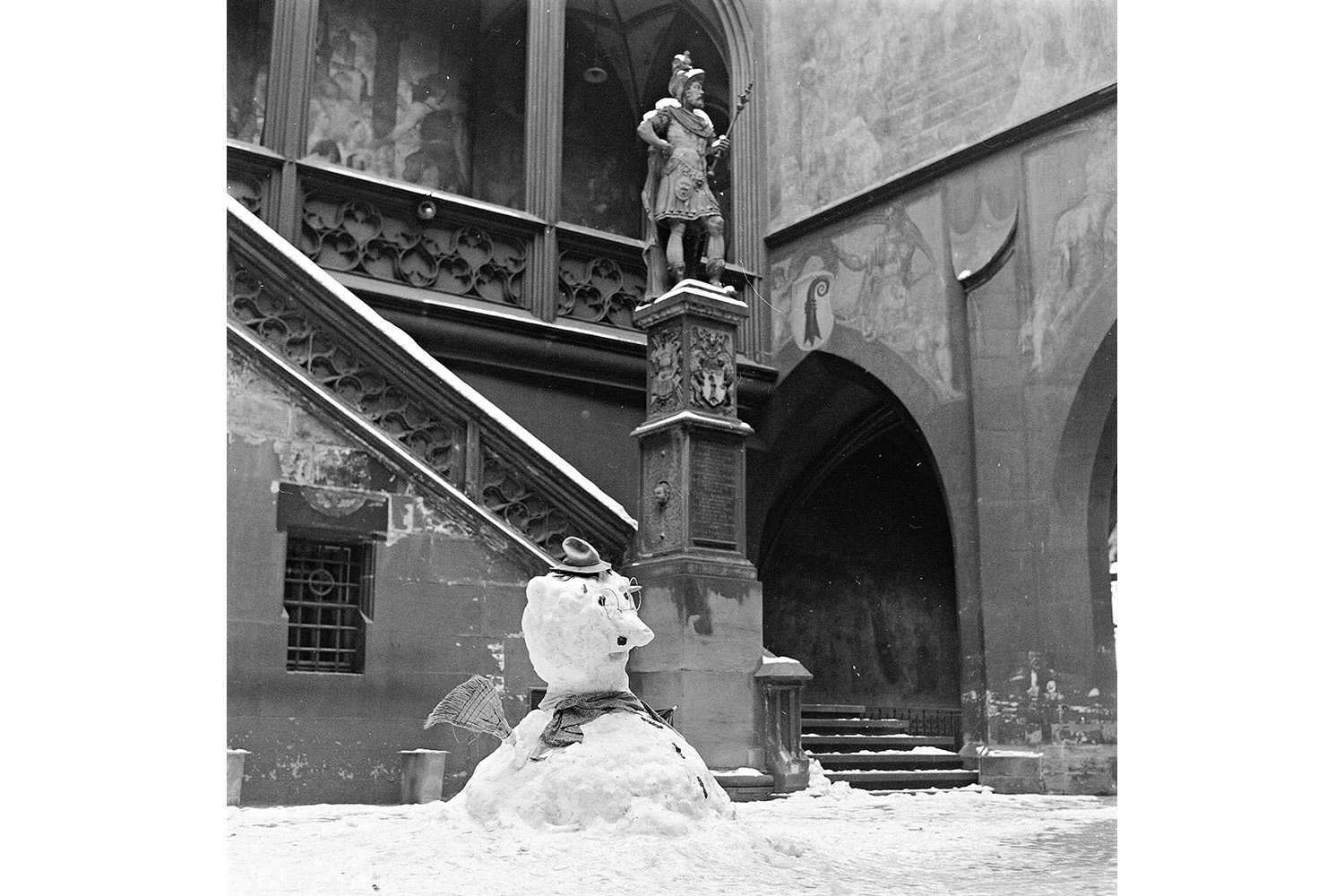

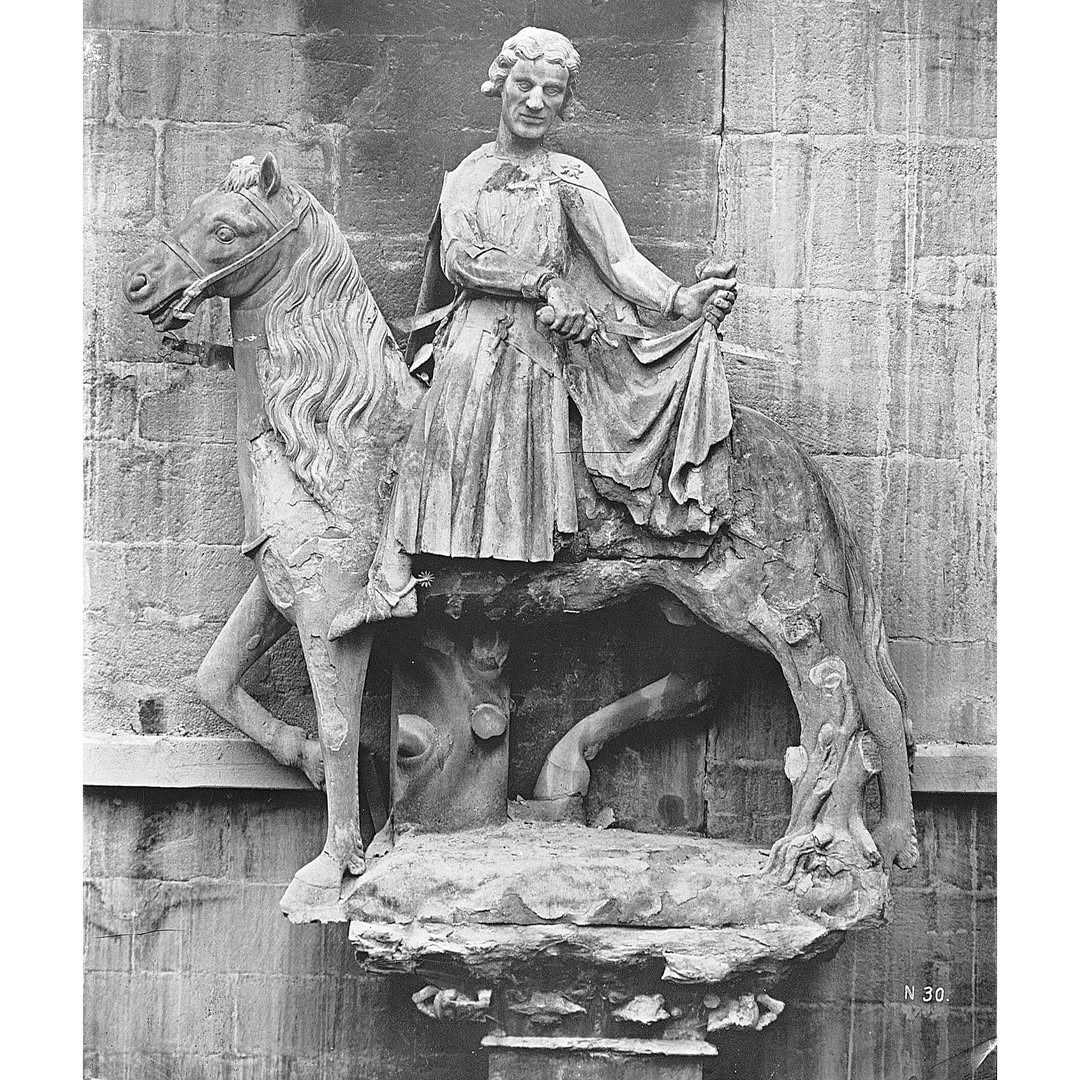

Zwei Skulpturen im Rathaushof

Kalt war es heute Nacht, aber geschneit hat es nicht. Am 4. Januar 1971 hüllte sich Basel so stark in Weiss, dass es für einen kleinen Schneemann im Rathaushof reichte. Hinter dem bebrillten Herrn mit Hut, Schal und Besen steht unbeeindruckt die Statue des römischen Feldherrn Lucius Munatius Plancus. Der Strassburger Bildhauer Hans Michel hatte die Steinfigur einst geschaffen. Er war nach Basel gekommen und hatte dort unentgeltlich das Bürgerrecht erhalten – zum Dank schenkte er der Stadt im Jahr 1580 die Plancus-Skulptur. Der Feldherr galt einst als Gründungsvater Basels, heute ist jedoch klar, dass allein die Gründung der römischen Kolonie Augusta Raurica in Augst auf ihn zurückgeht.

Der Schneemann ist längst geschmolzen und vergessen, doch das Stadtbuch von 1980 erzählt die Geschichte der Plancus-Statue und ihres Schöpfers: http://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/1980/1980_1593.html

Bildquelle: Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Hans Bertolf, BSL 1013 1-4870 1)

Basler Kartengruss zum Wochenende Nr. 371

Der erste Kartengruss im neuen Jahr soll allen Leserinnen und Lesern des Stadtbuchs gute Wünsche für 2025 übermitteln. Auf der Karte aus der Zeit um 1903 sieht man einen Blick in die Bahnhofstrasse, die ihren Namen wegen des alten Badischen Bahnhofs trägt, dessen Empfangsgebäude mit Uhrturm im Hintergrund rechts zu sehen ist. Heute ist das der Riehenring, ganz links das inzwischen abgerissene Restaurant Warteck. Der erste Badische Bahnhof machte 1923 den Neubauten der Mustermesse Platz.

Über den zweiten Badischen Bahnhof an der Schwarzwaldallee, in Betrieb genommen 1913, berichtete das Jahrbuch 1952: http://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/1952/1952_0928.html

Das Basler Stadtbuch wünscht allen ein schönes Wochenende – das erste im neuen Jahr!

Bildquelle: Basler Stadtbuch

Spalengottesacker

Vor 200 Jahren entstand mit dem Spalengottesacker an der Missionsstrasse direkt neben dem Spalentor ein erster Friedhof vor den Toren der Stadt. Um die längst überfüllten Kirchhöfe St. Leonhard und St. Peter zu ersetzen, wurde der Spalengottesacker auf dem Gass’schen Rebgelände vor dem Spalentor angelegt. Bis dahin war es üblich, Begräbnisse bei den Kirchen oder innerhalb der Stadtmauern durchzuführen. In den Jahren 1835 und 1845 wurde der Spalengottesacker erweitert. 1851/52 erhielt der Friedhof eine eigene Abdankungskapelle im neugotischen Stil. Sie wurde von Rudolf Riggenbach entworfen und 1943 abgebrochen. Als 1868 der weit vor dem Spalentor gelegene Friedhof Kannenfeld eröffnet wurde, schloss man den Spalengottesacker. Fast dreissig Jahre ruhten die Gräber ungestört, bis 1894/97 die Universitätsbibliothek und 1897 der Botanische Garten das Areal beanspruchten.